L’economia nell’era dei beni comuni: la tragedia, le sfide, le possibili soluzioni

“L’Economia politica è impopolare presso il grosso pubblico. La guerra, il dopoguerra e la crisi hanno dato tanti e tali smentite a previsioni in apparenza rigorosamente scientifiche, avanzate da economisti, che non c’è da stupirsi se qualche profano ha potuto credersi autorizzato a proclamare la bancarotta dell’Economia politica. Ond’è che talora avviene che gli economisti devono prendere posizione contro la falsa notizia della morte della loro scienza. Alle voci, certo calunniose, non fa difetto un’attenuante. Perché infatti molti economisti hanno peccato d’immodestia. Alla vigilia stessa della guerra mondiale, troppi hanno proclamato, a nome delle leggi economiche, che la guerra non poteva farsi, o che la se la si poteva fare, le forze vive delle nazioni si sarebbero entro stretti limiti di tempo esaurite. Ciononostante, la guerra fece il suo corso per molti anni, smentendo ed esaurendo i suoi negatori. Ai primordi della crisi economica, poi, altri economisti non si sono peritati di dichiarare, in base ad una fallace scienza della congiuntura, che la crisi non poteva scoppiare o che scoppiata sarebbe stata presto domata” [1].

3. Il contratto sociale e l’etica individuale

5. Il ruolo della società civile

Stiamo entrando decisamente nell’era dei beni comuni, una fase della storia dell’umanità che da un certo punto di vista è inedita (per le dimensioni del problema certamente) ma dall’altra rappresenta un ritorno all’antichità, quando le risorse economiche delle comunità di raccoglitori e cacciatori erano con ogni probabilità gestite comunitariamente dai gruppi. Oggi, e ancor più domani, i beni economici e sociali decisivi per la qualità della vita sulla Terra e forse per la sua stessa sopravvivenza sono e saranno beni che utilizziamo contemporaneamente in tanti, tutti in alcuni casi (ad esempio, lo strato di ozono), e che sottostanno a leggi ben diverse da quelle che regolano la produzione e il consumo dei beni privati, quelli studiati dalla scienza economica in questi due secoli. In questa nuova-antica era, la regola saranno i beni comuni, l’eccezione i beni privati.

L’idea-base del rapporto consumo privato/bene comune su cui si è fondata la scienza economica era più o meno la seguente: una società civile, dove ciascuno persegue semplicemente i propri interessi, funziona normalmente bene (meglio, se confrontata con altri sistemi) perché la cura dei propri interessi è espressione nei cittadini di virtù civile. Se ad esempio ogni cittadino di Milano si occupa dell’educazione dei propri figli, fa bene il proprio lavoro, sistema il suo giardino e paga le tasse per finanziare la produzione dei beni pubblici, se cioè a Milano abbiamo tanti prudent men, come li chiamava Adam Smith, automaticamente anche la città è virtuosa. È questa, nella sua essenza, l’idea racchiusa dalla metafora più famosa del pensiero economico, quella della smithiana “mano invisibile”: ciascuno persegue interessi privati e la società si ritrova provvidenzialmente anche con il bene comune. Anche per questa ragione, e in polemica con i moralisti a lui precedenti e contemporanei (Mandeville o Rousseau), per Smith l’interesse personale non è un vizio ma è una virtù: è la virtù della prudenza. Questa operazione “semantica” (self-interest che cambia significato morale e da vizio, l’avarizia, diventa una virtù, la prudenza) è stata alla base della legittimazione etica della nascente Economia politica e dell’economia di mercato che – occorre sempre ricordarlo – ha svolto una importante funzione di civilizzazione del mondo, se lo confrontiamo con il regime feudale.

C’è però un problema molto serio. La legittimazione etica dello scambio e questa visione virtuosa dell’interesse (visto come espressione di prudenza) hanno funzionato e funzionano in società semplici dove il bene dei singoli è direttamente anche il bene di tutti, dove i beni sono soprattutto privati: lavatrici, panini, scarpe e computer. Se invece i beni diventano comuni, se i beni economici più importanti e strategici per noi e per i nostri nipoti, per i più poveri e per le altre specie, sono le energie non rinnovabili, foreste, laghi, mare, beni ambientali, acqua, discariche, ma anche la gestione di un condominio o la convivenza nelle città multietniche, il discorso si complica terribilmente. Accade cioè che la virtù della prudenza non è più automaticamente una virtù del mercato poiché non è più vero che ricercare l’interesse privato produce anche bene comune, anzi accade che il bene individuale produca male comune.

Il più grande cambiamento della società globalizzata e post-moderna ha proprio a che fare con il tema dei beni comuni, che stanno diventando la regola, non l’eccezione. Siamo infatti entrati nell’epoca dei beni comuni. Oggi la qualità dello sviluppo dei popoli e della Terra dipende sicuramente da scarpe, frigoriferi e lavatrici (i classici beni privati) ma molto più da beni (o mali) comuni come i gas serra, lo sfruttamento delle risorse naturali o lo stock di fiducia dei mercati finanziari (la crisi finanziaria può anche essere letta come una tragedia del bene collettivo fiducia), da cui dipendono poi anche i beni privati. È allora ormai molto evidente che i beni comuni strategici dell’umanità sono sempre più decisivi e per questo soggetti a tensioni: dall’energia all’acqua, dall’ambiente alla sicurezza, dalle foreste agli oceani, tutti tipici beni comuni. Se non saremo capaci di inventarci nuovi sistemi che tengano assieme libertà e beni comuni, il rischio grande è che si rinunci ad uno dei due poli della tensione (o alla libertà individuale o ai beni comuni stessi), uno scenario ovviamente molto triste. Possiamo, e dobbiamo, cercare nuove vie.

Uno dei primi studiosi a porre la questione di quella che definì la “tragedia dei beni comuni”, fu nel 1968 D. Hardin, un biologo, che pose all’attenzione degli studiosi un problema dopo di lui presente in ogni libro di Teoria microeconomica in un articolo, The tragedy of commons, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. Quali le tesi di questo importante articolo?

Hardin inizia la sua analisi con l’affermazione che nella gestione di molti fenomeni collettivi esistono delle tragedie, una parola che nel suo senso originario greco indica quelle situazioni nelle quali non esiste una soluzione ottima, perché ogni scelta comporta dei costi alti: non c’è dunque nella tragedia una scelta ottima che sia ottima per tutti e da tutte le prospettive da cui la guardiamo [2]. Nel caso della crescita della popolazione, dell’ambiente e dei beni collettivi o comuni (commons), la situazione è spesso quella di una tensione drammatica tra la libertà degli individui e la distruzione delle risorse stesse: come se la moneta con cui si paga la conquista della libertà (e l’assenza di mediatori gerarchici e sacrali) sia quella della distruzione delle risorse comuni dalle quali dipende la sopravvivenza delle nostre comunità, delle risorse che ci fanno vivere (come l’ambiente o l’acqua).

Noto, e ormai classico, è l’esempio che Hardin riporta nel suo paper relativo al pascolo comune e libero, dove ogni contadino di quella comunità porta a pascolare le proprie mucche. La scelta che massimizza la libertà e l’interesse individuale è quella di aumentare di una unità il bestiame al pascolo, poiché il vantaggio individuale è +1, mentre la diminuzione del bene comune “erba” è soltanto una frazione di –1 poiché il danno si ripartisce su tutti gli altri contadini: il beneficio individuale di aumentare l’uso del bene comune è maggiore del costo individuale. Questo maggior vantaggio individuale rispetto al costo individuale vale sempre anche quando si fosse vicini all’ultimo metro quadro libero di erba (poiché anche 0.00002 è maggiore di 0.00001). Da qui l’incentivo individuale (per tutti e per ciascuno) ad aumentare sempre più i capi di bestiame al pascolo fino ad arrivare alla distruzione del pascolo stesso se… non accade qualcosa che limiti la libertà individuale. Dagli alberi nell’Isola di Pasqua al buco dell’ozono nell’atmosfera terrestre, dall’immondizia nelle strade alla strada vicinale, la storia dell’umanità ci racconta molte di queste minori e maggiori tragedie di comunità e di civiltà piccole e grandi che sono “collassate” (come direbbe J. Diamond), poiché i loro membri non sono stati capaci di non oltrepassare il limite, il “punto critico” e di non ritorno oltre il quale il processo diventa irreversibile. Nell’Isola di Pasqua, ad esempio, l’estinzione di quella popolazione non fu con ogni probabilità legata all’abbattimento dell’ultimo albero ma all’aver superato, ad un certo punto e in modo inconsapevole ma irreversibile, una soglia oltre la quale divenne inevitabile arrivare all’estinzione anche dell’ultimo albero.

La storia umana però ci racconta anche di tante altre storie dove le comunità sono state invece capaci di fermarsi in tempo, di coordinarsi, limitare la libertà individuale e così non collassare tragicamente, senza che nessuno avesse individualmente pianificato il collasso. Norme sociali, leggi, tradizioni antiche, usi e costumi potrebbero essere molte volte letti come strumenti che le civiltà hanno inventato proprio per evitare di collassare. In realtà, la storia è più complessa di quella raccontata da Hardin, come ci ha mostrato con i suoi lavori teorici, istituzionali e storici il Nobel per l’Economia 2009 Elinor Ostrom insieme al suo gruppo di ricerca interdisciplinare.

La domanda tragica oggi di fronte a noi è se nella gestione dei commons oltrepasseremo il limite e seguiremo il sentiero degli antichi abitanti dell’Isola di Pasqua o saremo invece capaci di fermarci in tempo, di coordinarci. Saremo cioè capaci di quella saggezza individuale e collettiva che consente alle comunità – compresa la comunità mondiale degli esseri umani e delle altre specie del pianeta [3] – di non collassare e implodere ma di vivere e crescere in armonia? Un elemento chiave nella gestione dei beni comuni è l’emergere dell’individuo e delle sue libertà nella modernità. Nelle società tradizionali (normalmente piccole) c’era essenzialmente uno strumento: la gerarchia, che consentiva a qualcuno o a pochi, normalmente sulla base di una legittimazione sacrale, di scegliere per tutti. In questo contesto gerarchico (tipicamente antico,ma presente ancora oggi in molte comunità) la tragedia dei commons semplicemente non si pone, poiché non c’è un contrasto tra libertà individuale e bene comune, perché non esistono le libertà individuali. In quelle società il bene del Re coincide con il bene del popolo, poiché la “funzione da massimizzare” è essenzialmente una sola (è l’antico concetto del popolo come unico organismo o corpo, come “persona corporativa”). In questa cultura olistica e sacrale cade di fatto la possibilità stessa della tragedia: davanti ad una foresta o ad un lago di pesca, il re pone dei limiti e tutti li rispettano coercitivamente. La tragedia dei commons per emergere ha bisogno dell’esistenza della libertà degli individui: per questo essa è tipicamente un problema moderno.

L’altro elemento essenziale perché emerga la tragedia è che il bene sia consumato contemporaneamente da più persone (quella che si chiama in economia la “non escludibilità” del consumo, caratteristica che fa di un bene economico un bene comune e non un bene privato [4]) e anche che quel bene sia scarso, ci sia cioè rivalità: ovvero il consumo dell’altro riduce il mio. Se manca questa duplice caratteristica, non si parla più di bene comune o collettivo ma di bene pubblico puro.

Pensiamo, per un esempio di attualità, al caso dell’acqua. In tante regioni del mondo più “povero”, l’acqua non è mai stata un bene libero: per molta parte della popolazione del mondo (quella delle zone aride) l’acqua è sempre stata un bene scarso, costoso, strategico e quindi gestito dalle comunità (spesso sacrali) con grande cura. La novità di questi ultimi decenni è la generalizzazione del problema dalle zone aride (dove, tra l’altro, il problema diventa sempre più grave) a molti altri Paesi del mondo dove l’acqua nei millenni passati non era mai stata un bene scarso. Oggi, per ragioni varie ma legate tutte al nostro modello di sviluppo, l’acqua sta assumendo tutte le caratteristiche di un bene comune globale (scarso e rivale), in certi casi nei rapporti tra individui, in altri tra comunità, in altri ancora tra Stati [5]. Si pensi al problema dell’abbassamento delle falde acquifere nelle zone sub-sahariane e nelle regioni di confine tra Pakistan e India (come messo in luce anche dal numero dell’Economist del 15 ottobre 2010). Qui è evidente e lampante l’equivalenza tra il caso del pascolo comune di Hardin e lo sfruttamento delle falde acquifere: ogni individuo tende a pompare l’acqua in base ai propri bisogni (che sono la sete in Africa, ma anche annaffiare il giardino con il pozzo artesiano nelle ville sulle sponde dei laghi della nostra Italia!), ciascuno cerca di trarre il massimo vantaggio privato e … la falda si abbassa sempre più, fino al superamento del punto critico che porterà all’essiccamento della falda stessa. Il problema dei beni comuni oggi presenta dunque diversi aspetti, tutti cruciali e campali se letti dalla prospettiva che qui stiamo esaminando:

- a. in un mondo “post-gerarchico” o moderno non può essere più il re, lo sciamano o il Leviatano hobbesiano a decidere quanto bene comune (si pensi ancora all’acqua) deve consumare ciascuno (anche perché, pur volendolo costruire, un Leviatano mondiale che imponga agli US o alla UE quanta acqua consumare non esiste). In fondo la gestione “statale” o “comunale” dei commons in passato funzionava non solo perché molti beni comuni (soprattutto in ambito ambientale) non erano scarsi, ma anche perché il mondo era di fatto ancora comunitario e gerarchico: non sceglievano gli individui ma le comunità con i loro rappresentanti;

- b. quando si ha a che fare con beni comuni la soluzione non può essere “non far nulla” (ad esempio “non” privatizzare e basta), semplicemente perché se non si fa nulla il bene si distrugge (in un mondo di individui che decidono liberamente). Il messaggio dei beni comuni è che spesso il non far nulla equivale alla distruzione del bene stesso. Che cosa fare allora per evitare la tragedia dei commons?

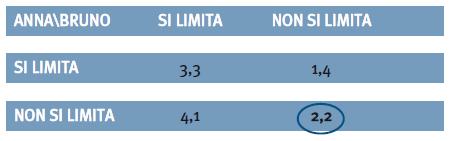

La scienza sociale, soprattutto quella economica, ha proposto in questi ultimi decenni alcune soluzioni alla tragedia dei commons. Anzitutto, ha tradotto il problema dei commons nel linguaggio della Teoria dei Giochi, mostrando che la tragedia di Hardin è in realtà un dilemma del prigioniero: esiste cioè una strategia razionale per l’individuo ma che poi si rivela non essere ottima né collettivamente né individualmente [6]. Consideriamo, per entrare nella logica del dilemma del prigioniero, il caso ipotetico di Anna e Bruno (due pescatori dello stesso lago)[7]. Supponiamo che siano già nella fase in cui si rendono conto di aver superato una soglia critica e iniziano a percepire che il pesce sta diminuendo. Come potrebbero ragionare? Entrambi sanno che:

- a. se limitano la propria pesca, i pesci del lago potranno riprodursi di nuovo e loro avere pesce in futuro (hanno un costo di breve, il limitarsi,ma un vantaggio di lungo: ottengono ciascuno 3 punti) [8];

- b. se non limitano la pesca, in breve tempo il pesce sarà troppo scarso per tutti (ottenendo ciascuno 2 punti);

- c. se l’altro (Anna) non limita la pesca e Bruno la limita, Bruno rinuncia al poco pesce oggi e non avrà pesce neanche domani (perché gli altri, Anna, nel frattempo lo esauriscono). Anna avrà un vantaggio individuale di breve (perché pescherà anche il pesce di Bruno). Inoltre, se Anna fosse l’unica a non ridurre la pesca (e tutti gli altri pescatori sì), lei avrebbe solo vantaggi (di breve e di lungo) senza costi: Anna otterrebbe 4 punti (dove 4>3), cioè vantaggi collettivi senza costi individuali). Come conseguenza di ciò, in questo caso Bruno otterrebbe un solo punto (e 1<2).

Che cosa faranno allora i due pescatori razionali (per la teoria economica)? Con questa stessa cultura, cioè entrambi con questa struttura di preferenze, i due non si limiteranno ottenendo ciascuno due punti. Ciascuno dei due pescherà troppo e con questo si arriverà presto alla fine della risorsa comune.

La tragedia dei commons come un dilemma del prigioniero

L’equilibrio di Nash (l’esito razionale) del gioco sarà (2,2), che rappresenta un dilemma perché i due avrebbero preferito la cooperazione (3,3), che sarebbe stata un esito migliore anche collettivamente (oltre che individualmente poiché per entrambi 2<3). Quali allora le possibili soluzioni per evitare questo dilemma/tragedia? Se descriviamo la tragedia dei commons come un dilemma del prigioniero (con tanti giocatori), allora la prima soluzione che salta in mente è la ripetizione del gioco quando l’orizzonte futuro del gioco è indefinito (non si sa cioè quando il gioco finisce) [9]. In particolare si afferma che sulla base dell’apprendimento dalle “tragedie” passate, se gli individui non sono miopi, i prigionieri hanno l’interesse personale e l’incentivo a “uscire dalla prigione” e cooperare senza bisogno di enforcement legale o esterno (giudici, tribunali …). Questa soluzione non sembra particolarmente utile (anche se non del tutto da scartare) per capire la storia di come le comunità reali risolvono le tragedie dei commons. Come sviluppo di questa visione-soluzione individualistica e “razionale”, c’è poi la proposta di privatizzare il bene collettivo suddividendolo in tante frazioni private (del bosco, del parco, del fiume ecc.). In realtà la suddivisione del bosco in tante parti individuali non è da demonizzare o da criticare sempre come anti-sociale: si pensi ai tanti casi (alcuni studiati in letteratura [10]) di gestione dei beni comuni anche in alcune aree del Trentino o dell’Emilia Romagna dove boschi e terre sono gestite con sistemi che sono una combinazioni di elementi comunitari e di elementi individuali (ogni famiglia ha un pezzo del bene comune, ma per la suddivisione e l’uso dei boschi e delle terre, e dei loro profitti, si seguono criteri più comunitari)[11]. Il punto cruciale però è che molti beni comuni cruciali (dall’ozono all’acqua) non sono “divisibili” e quindi occorre trovare soluzioni collettive al problema. Esistono, infatti, altre possibili soluzioni.

3. Il contratto sociale e l’etica individuale

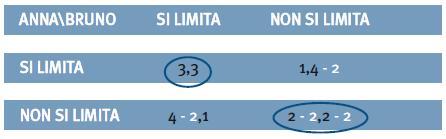

Le altre due soluzioni classiche sono il contratto sociale (à la Hobbes: si crea con un patto artificiale un “Leviatano”) e l’etica individuale.

La soluzione hobbesiana punta tutto sullo Stato (che crea un sistema di sanzioni e di istituzioni per implementarle): soggetti razionali comprendono che, se non si auto-limitano la libertà individuale, non riescono a coordinarsi tra di loro, uscire dalla tragedia e raggiungere un risultato migliore per tutti.

Il gioco del Leviatano (le cifre in bianco rappresentano penalità o sanzioni nei confronti di chi non si limita)

Così, con un contratto sociale, creano il Leviatano a prezzo della libertà individuale. Il problema decisivo (che si somma alla rinuncia della libertà) che va contro questa soluzione è che nei commons oggi più rilevanti non la si può implementare poiché, data la loro natura globale, non esistono un contratto sociale e un Leviatano globali (e per fortuna). Chi può creare oggi un sistema di enforcement per far rispettare patti eventualmente stipulati dalle grandi potenze mondiali? I fallimenti degli accordi sulle emissioni di CO2, sullo sfruttamento dei fondali oceanici e sui beni pubblici internazionali sono molto più eloquenti di qualsiasi discorso teorico.

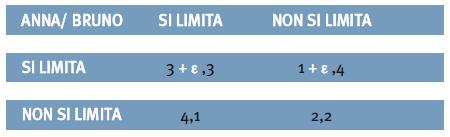

L’altra soluzione punta, anche come reazione, alla sfiducia delle soluzioni top-down, sull’etica individuale (sia essa kantiana o di altra ispirazione) dove il soggetto interiorizza la norma etica (“non inquinare l’ambiente”, ad esempio) e la segue perché sa che, una volta interiorizzata, è più felice seguendo quella data condotta morale [12]. Questa soluzione, non alternativa ma complementare alla prima (anche se la complementarietà non è automatica [13]), consiste nella formazione di un’etica individuale nella quale i soggetti attribuiscono un valore intrinseco alla scelta di limitarsi nel consumo dei beni comuni (un valore che si aggiunge nella “matrice” del gioco). Se misuriamo questo valore intrinseco con e e se questo valore è abbastanza grande (>1 con i nostri payoff), un soggetto può decidere di limitare il consumo dei beni comuni, anche fosse l’unico a farlo, come si nota dalla figura che segue:

Il gioco delle ricompense intrinseche

In questo caso Anna ha una etica ambientale e coopera (si limita nel consumo dei commons), anche fosse lei la sola a farlo (senza Bruno). Al tempo stesso, i risultati di Anna dipendono dalla risposta di Bruno: in termini di risultati materiali (i nostri payoff) otterrà infatti 1 o 4 in base al comportamento di Bruno. La ricompensa intrinseca (e) le rende incondizionale la scelta cooperativa ma la risposta degli altri condiziona il risultato che ottiene: in altri lavori, ho chiamato questo tipo di logica reciprocità incondizionale: quando le motivazioni intrinseche sono forti, non si dipende dagli altri nella scelta ma si dipende dagli altri nei risultati [14].

L’etica individuale è certamente importante, ed è co-essenziale, ma oggi occorre ancora un ulteriore passo. In questa soluzione (che è comunque molto importante e co-essenziale in qualsiasi soluzione seria del problema dei commons) il centro è l’individuo, mentre nella seconda è lo Stato.

Che cosa manca in questa storia di possibili soluzioni? Il grande assente è la società civile, che è una realtà che non possiamo definire né Stato, né mercato (auto-interessato o capitalistico), né puramente una somma di faccende individuali private. Che cosa vuol dire allora prendere sul serio la società civile nel tema dell’acqua e più in generale dei commons?

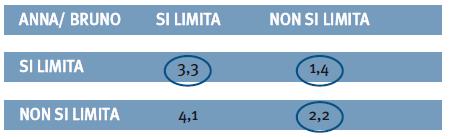

Dire cultura non significa soltanto cambiare i valori individuali ma passare ad una diversa percezione del problema, che punti sul “noi”. Il ruolo della cultura consiste non solo nel formare individui con valori intrinseci, ma nel formarli ad una visione “comune” del problema. Si parte fin dall’inizio dalla consapevolezza di un legame tra persone e si ragiona in termini di “noi”:

Il dilemma del prigioniero nel frame “noi”

Se Anna ragiona in termini di “noi”, può preferire limitarsi sempre poiché, sia che Bruno si limiti o meno, la “somma” della cooperazione è sempre maggiore: 6 (3+3) > 4 (2+2) ma anche 5 (4+1) > 4. Qui la somma dei payoff è interpretata come una misurazione del bene comune, come una sorta di funzione di benessere collettivo che coincide con la funzione di benessere individuale, come suggerito dagli economisti inglesi Michael Bacharach e Robert Sugden con la loro teoria della we-rationality [15]. Il ragionamento tipico di chi guarda il mondo partendo dalla prospettiva “noi” è il seguente: “meglio io che nessuno”. Pur sapendo di rischiare che sia sfruttata dal free-riding degli altri, preferisco la mia sola contribuzione al bene comune rispetto alla situazione nella quale nessuno contribuisce, pur sperando che si scateni reciprocità. Ovviamente, se nelle persone c’è sia la ricompensa intrinseca (e) sia il frame noi, è ancora più semplice far scattare la cooperazione. Nella vita delle persone succede comunque spesso che con il passare degli anni si riduca magari l’e ma, con la maturità, aumenti il senso del noi (il bene della comunità).

Quanti debbono essere i soggetti “noi” (e/o i soggetti che cooperano sempre, per l’e)? Dagli studi di Teoria dei Giochi (cfr. Bruni 2006) sappiamo che, se si verificano due pre-condizioni: 1) ci sono alcuni che hanno un valore di e molto alto (resistono per più tempo alle “crisi”); 2) i cooperatori “noi” sono un po’ sofisticati (ad esempio puniscono in modo altruistico e non troppo costoso), allora è possibile che una piccola quota di soggetti “noi” possa “invadere” nel tempo una grande popolazione. Sappiamo, infatti, dalla storia che i cambiamenti culturali sono spesso il frutto di minoranze molto motivate e formate. Ovviamente, il sistema legale, sociale, istituzionale e politico influenza molto sia l’individuale sia il frame “noi”.

5. Il ruolo della società civile

In un recente articolo Amartya Sen (probabilmente l’economista politico più influente oggi in temi di politiche ambientali e di diritti umani) ha sottolineato che nel tema dei global commons come l’acqua “il problema importante è dato dal fatto che i Paesi industrializzati utilizzano una quota sproporzionatamente maggiore di ciò che definiscono “i beni collettivi globali” (global commons), ovvero il patrimonio di aria, acqua e altre risorse naturali di cui noi tutti, collettivamente, possiamo fruire” (Sen 2010). È evidente, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, che soprattutto per i commons globali la soluzione hobbesiana dello Stato che sanziona i trasgressori non è implementabile. Ciò non significa dire che i capi di governo (e soprattutto gli elettori di questi capi, spesso molto poco lungimiranti) non debbano far di tutto per arrivare ad un patto sociale mondiale con sanzioni, ma questa non sembra la soluzione più semplice né l’unica. Ma c’è di più: gli utilizzatori dei beni comuni globali sono oggi miliardi di persone indipendenti le une dalle altre (non capi di governo) dove ciascuno massimizza i propri obiettivi: coordinare e limitare tutta questa gente è impresa ardua, se non impossibile. Da questa prospettiva, risulta importante la dimensione etica individuale ed educativa sebbene neanche questa possa, da sola, presentarsi come la soluzione.

Eppure qualcosa va fatto poiché è troppo urgente un nuovo patto sociale mondiale tra cittadini uguali e liberi (e non solo quelli del G20, ma tutti potenzialmente) che si autolimitino nell’uso delle risorse comuni. Sarebbe un patto diverso da quello hobbesiano (tendenzialmente illiberale) o quello fatto dai “capi” (di governo, di famiglia, di clan): il nuovo patto sociale mondiale dovrebbe essere un patto della fraternità dopo l’uguaglianza e la libertà. Queste ultime sono state la grande conquista della modernità ed hanno creato la democrazia, i diritti … ma si stanno, da sole, rivelando incapaci di gestire i beni comuni dai quali dipenderà molto, forse quasi tutto, del presente e del futuro. Liberté e egalité dicono individuo; fraternité è il principio della modernità che dice legame tra le persone e senza legami, senza riconoscere che siamo legati gli uni con gli altri perché insistiamo sulle stesse risorse comuni, non si esce dalla tragedia dei commons.

Tutto ciò ha implicazioni molto concrete. Se vogliamo che l’acqua, il suolo pubblico, parchi e molti beni comuni siano gestiti né solo dallo Stato né solo dal mercato for-profit o capitalista (per i motivi appena accennati), allora occorre riconoscere e assegnare un posto importante alla società civile anche in tema di economia e di impresa. Sono convinto che non si troverà una soluzione condivisa a questo tema cruciale finché non daremo centralità a questo “terzo escluso”, la società civile e alle sue espressioni anche economiche. Perché non immaginare e poi realizzare anche per la gestione dell’acqua una soluzione simile a quella che è emersa dalla società civile, sui temi della cura, del disagio, della malattia mentale? In questi settori, che sono altre forme di beni comuni, trent’anni fa la gestione era totalmente in mano allo Stato (e alle famiglie); oggi gran parte di questi servizi sono in mano a migliaia di cooperative sociali che gestiscono questi servizi eticamente e relazionalmente sensibili in modo efficiente (mercato quindi) ma senza avere il profitto come movente. È la cosiddetta impresa sociale o civile, cioè un soggetto che è mosso da finalità sociali e solidaristiche ma che non ha come scopo il profitto. La società civile ha saputo esprimere quindi imprenditori sociali che, pur senza aspettarsi grandi remunerazioni del capitale investito, hanno voluto e saputo utilizzare il loro talento imprenditoriale per gestire beni comuni (gli imprenditori sono essenziali per gestire in modo efficiente risorse scarse). Tutto ciò è stato possibile (nei casi più virtuosi, non tutti ovviamente) grazie ad una nuova alleanza o patto tra mercato, pubblico e società civile: il pubblico è ben presente ma è un partner alla pari con imprenditori e comunità. Per molti beni comuni dovremo immaginare una soluzione simile: dar vita, con apposite leggi (come è avvenuto nel 1991 con la legge per la cooperazione sociale) a nuove imprese sociali per la gestione dell’acqua che siano frutto di una alleanza tra pubblico, imprese e società civile. Ciò non significa proibire per legge i profitti alle imprese sociali (anche perché occorreranno capitali significativi) ma porre limiti a questi (non si parla di imprese non profit ma low profit), prevedere governance pluralistiche e con più soggetti coinvolti nelle decisioni, istituire profondi legami con le comunità locali interessate alla gestione dell’acqua. L’impresa sociale, che alcuni chiamano impresa di comunità o di comunione, è la soluzione alla gestione dei beni comuni, non solo dell’acqua, ma del suolo pubblico delle città (parcheggi), dell’energia, dell’ambiente. Una soluzione perfettamente in linea con il principio di sussidiarietà. La storia ha conosciuto molti momenti nei quali comunità, società, popoli sono stati posti di fronte al bivio che separa la fraternità dal fratricidio, due strade sempre confinanti e intrecciate, dai tempi di Caino. A volte abbiamo scelto la direzione della fraternità; altre, forse le più numerose, quella del fratricidio. Oggi il bivio è ancora di fronte a noi e occorre far di tutto perché la direzione sia quella della fraternità.

È in gioco il futuro stesso della nostra specie. Forse siamo ancora in tempo per imboccare la direzione giusta. Ma come? La risposta resta inevitabilmente aperta. Il messaggio civile che ho affidato a queste pagine è comunque duplice. Da una prima prospettiva dobbiamo concludere che, se vogliamo uscire dai dilemmi e dalla tragedia delle non-cooperazione (facendoci del male), occorre sviluppare strategie multidimensionali: un nuovo patto e regole chiare, eque, espressive e condivise; occorre rafforzare e coltivare le motivazioni individuali (l’e) senza darle mai per scontate, sviluppare (anche con opportuni incentivi, premi e scelte di governance) una “cultura del noi”. Al tempo stesso, sebbene in sordina, ho proposto un secondo elemento: occorre riconoscere che non si esce dalle trappole della non-cooperazione e della sfiducia se non si dà diritto di cittadinanza alla vulnerabilità nella vita civile, economica e nelle organizzazioni. La vera reciprocità nasce solo dal riconoscimento della mutua vulnerabilità [16], poiché si esce dalla tragedia dei commons accettando il fatto che dalle grandi tragedie, che potrebbero diventare mortali, si esce accettando e incorporando le piccole e quotidiane tragedie della reciprocità tradita, delle mancate e inevitabili risposte degli altri, quelle good pains, come dice Martha Nussbaum (1996), da cui dipende necessariamente la fioritura dell’esistenza.

BIBLIOGRAFIA

Baggio A.M. (ed.), Il principio dimenticato, Cittanuova, Roma, 2007.

Bruni L., Reciprocità, Bruno Mondadori, Milano, 2006.

Bruni L., La ferita dell’altro, Il Margine, Trento, 2007.

Casari M., “Emergence of Endogenous Legal Institutions: Property Rights and Community Governance in the Italian Alps”, The Journal of Economic History, Vol. 67, No. 1, pp. 191-226, 2007.

Diamond J., Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere, Einaudi, Torino, 2005.

Frey B., Non per denaro, Bruno Mondadori, Milano, 2005.

Hardin G., “The tragedy of commons”, Science, Vol. 162, no. 3859, pp. 1243-1248, 1968.

Nussbaum M., La fragilità del bene, Il Mulino, Bologna, 1996.

Olson M., La logica dell’azione collettiva, 1965, ed. italiana, Feltrinelli, Milano, 1990.

Ostrom E., Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia, 2006.

Sen A., “Sviluppo sostenibile e responsabilità”, Il Mulino, 4/2010, pp. 554-566, 2010.

Smerilli A., “We-rationality: per una teoria non individualistica della cooperazione”, Economia Politica, n. 3, vol.24, pp. 407-425, 2007.

NOTE

[1] Robert Michels, Economia volgare, economia pura, economia politica, Discorso inaugurale dell’Anno Accademico 1933-1934, Università di Perugia, Donnini, Perugia, 1934. L’autore ringrazia Alessandra Smerilli per suggerimenti e commenti nella preparazione del testo.

[2] Si pensi – uno tra i tanti possibili esempi – alla tragedia Ifigenia in Aulide dove Agamennone, mentre è in viaggio verso Troia con la sua flotta, viene bloccato da una bonaccia sulle coste della Boezia. Qui riceve dall’indovino Calcante il messaggio che, se non sacrifica sua figlia Ifigenia, la flotta non potrà riprendere il largo alla volta di Troia. È la tipica struttura “tragica”, dove non c’è una soluzione ottima. Il dramma è invece la struttura narrativa nella quale esiste una chiara tensione tra bene e male: uno degli obiettivi della politica dovrebbe essere trasformare le tragedie in drammi. Davanti ad una famiglia posta di fronte alla scelta tragica di dover decidere se vendere un organo (un rene) di un figlio o far morire gli altri figli di fame, occorre lavorare politicamente perché nessuna famiglia sia messa più di fronte a queste scelte tragiche, facendo in modo che almeno una delle alternative tra cui scegliere sia un bene.

[3] C’è infatti un problema sempre più grave dal punto di vista etico che è la distruzione delle altre specie in seguito ai nostri comportamenti ambientali.

[4] È poi da notare che gli aggettivi bene “pubblico” o “privato” non hanno nulla a che fare, nel linguaggio della teoria economica, con la proprietà o natura giuridica del bene (dello stato o dei privati). Questo elemento invece sfuggiva spesso, causando non poche confusioni, ai protagonisti dei dibattiti recenti attorno ai referendum, quando gli economisti parlavano di beni pubblici con riferimento ad un linguaggio specifico mentre giuristi o politologi ne parlavano attribuendo a quelle espressioni significati ben diversi.

[5] Una precisazione: parlare di acqua senza ulteriori specificazioni (potabile, per irrigazione, fiumi, …) può apparire poco preciso e forse superficiale. In realtà la tesi che cerco (con altri) di sostenere è che oggi esiste una crescente scarsità globale dell’acqua in rapporto ai bisogni umani (e animali) in generale, che rende possibile parlare di acqua (e basta) come tragedia dei commons.

[6] Questa traduzione ha migliorato la sintassi del problema (lo si descrive meglio), ma non ha aiutato la semantica poiché si perde velocemente e facilmente il rapporto con i problemi storici che sono sotto a quel gioco. Anzitutto, come aveva già messo in luce M. Olson nel 1965 con il libro La logica dell’azione collettiva, perché la tragedia dei commons si verifichi, occorre che le persone coinvolte siano in numero sufficientemente grande per non cogliere immediatamente che la tragedia pubblica è anche privata: in altre parole, se i pastori del pascolo comune fossero solo due, ognuno vedrebbe facilmente che il suo uso eccessivo del pascolo lo sta distruggendo e il problema, da pubblico (di tutti, cioè di nessuno), diventerebbe privato (anche mio). Nel dilemma del prigioniero, invece, la numerosità dei giocatori non è una dimensione rilevante del problema, perché in questo gioco il dilemma emerge anche con due persone soltanto. Questo è solo uno dei motivi che mi fanno dubitare sull’uso del dilemma del prigioniero per capire la tragedia dei commons (altri sono messi in luce dai lavori di Elinor Ostrom). Quattro filoni di ricerca sono partiti attorno agli anni Sessanta: Hardin (tragedia dei commons), M. Olson (logica dell’azione collettiva), Teoria dei Giochi (dilemma del prigioniero) e teoria dei beni pubblici (con il tema del free-riding), che hanno tratti in comuni (la difficoltà delle persone accomunate da interessi comune a raggiungere effettivamente il bene del gruppo o bene comune) ma anche tanti punti di diversità. Oggi vengono invece, troppo semplicemente, fusi assieme in molti libri di Microeconomia.

[7] I due giocatori possono rappresentare due gruppi, due comunità, ma anche il ragionamento di ciascun pescatore (agente) di fronte a tutti gli altri. Due giocatori è dunque un numero di persone sufficiente per rappresentare una logica strategica.

[8] Ciò che conta, ai fini della definizione del gioco, non è il valore cardinale dei payoff ma il loro ordine.

[9] In realtà, se guardiamo da vicino questo punto, vediamo subito che questa “soluzione” è una ulteriore prova che la struttura logica del dilemma del prigioniero non è adatta per comprendere la tragedia dei commons: che cosa significa far ripetere il gioco per l’abbassamento delle falde acquifere? È difficile descrivere questo problema con una logica strategica (del tipo: qual è la mia migliore strategia, data la mia previsione circa il comportamento razionale degli altri con i quali interagisco?). La natura del “gioco” dei commons è già dinamica ma è una dinamica non rappresentabile efficacemente dal dilemma del prigioniero.

[10] Cfr., in particolare, i lavori di Marco Casari (2007).

[11] Un aspetto importante di queste convenzioni secolari riguarda l’impossibilità di ripristinarle una volta distrutte.

[12] Dal punto di vista tecnico, è come se i soggetti cambiassero le loro preferenze nel tempo fino ad includere nella propria funzione obiettivo anche il bene pubblico: in questo modo il bene da comune diventa anche privato, grazie a ricompense e sanzioni interiori che fanno preferire il comportamento etico a quello non etico.

[13] Come ha mostrato l’economista svizzero Bruno Frey (2005), l’uso di sanzioni esterne può spiazzare le motivazioni intrinseche.

[14] Su questo cfr. Bruni (2006).

[15] Per una rassegna e una formalizzazione di queste teorie, cfr. Smerilli (2007).