Una anti-intervista con Richard Feynman

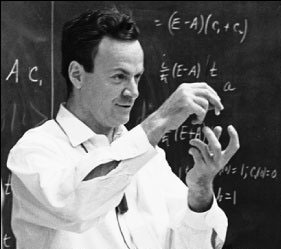

Nato nel 1918, Richard Feynman è stato uno dei più grandi teorici della Fisica moderna. Premio Nobel nel 1965 per i suoi contributi all'Elettrodinamica quantistica, i suoi apporti sono stati fondamentali anche nella Fisica della materia condensata. Il suo stile, fatto di semplicità formale e d'intuizione concettuale, resta unico e ha giocato un ruolo enorme nel rinnovamento dell'insegnamento e della divulgazione scientifica. Le sue ultime parole, prima di spegnersi nel febbraio 1988, furono « This dying is boring » («Ci si annoia, a morire.»).

Richard Feynman

In questa nota, J-M. Levy-Leblond immagina di intervistare Feynman … “ a posteriori ”.

(Tratto da "Impasciences" di J.-M. Levy-Leblond, Bayard Éditions, 2000; la traduzione è a cura di Enrico Pontorno)

| Professore... |

Mi chiami Dick, come fanno tutti!

| ...avrebbe un po' di tempo da dedicarci? |

Tutta l'eternità, ormai, e in tutti i sensi.

| Che significa? |

Ebbene, ricordate la mia teoria dei positroni? Ho dimostrato che era possibile, e perfino comodo, rappresentarli come elettroni che "risalivano" il corso del tempo. O, più generalmente, considerare particelle e antiparticelle come identiche - quasi che il tempo fluisse in senso inverso per le une e per le altre...Nel nostro mondo macroscopico - il vostro mondo adesso - il tempo ha un senso di scorrimento privilegiato. Nello stato virtuale in cui ormai io mi trovo, niente mi impedisce di comportarmi come i miei cari positroni: posso dunque darvi un'anti-intervista risalendo il corso del tempo. Sarà evidentemente più comodo se vorrete interrogarmi sulla mia vita passata.

Passando dalla scienza del tempo al tempo della scienza, potrebbe essere interessante per i suoi giovani colleghi sapere come ha condotto la sua carriera scientifica e gestito il suo tempo. |

Non capisco le parole «carriera» , «gestire»...Ho sempre scelto di consacrarmi a tutto ciò che mi interessava veramente. Quando mi è capitato di trovarmi in difetto di idee o di mezzi, è perché avevo dimenticato di rispettare la mia regola di vita: trascurare tutto ciò che non è essenziale per se stessi. Chiamo questo il Principio d'Irresponsabilità Sociale. È difficile attenervisi, ma è possibile. Nel 1965, l'hanno in cui ricevetti il Nobel, il mio amico Vicki Weisskopf mi sfidò:"Tra dieci anni tu farai soprattutto il manager , sarai cioè il supervisore di gente di cui non capirai più il lavoro." L'ho preso in parola e abbiamo scommesso; nel 1975 ha dovuto pagarmi i dieci dollari della scommessa perché io non avevo e non ho mai avuto in seguito «posti di responsabilità».

| È questa disponibilità che vi ha permesso di essere il pedagogo di cui tutti riconoscono il talento? |

Ma nient'affatto: non ho alcuna idea sulla pedagogia. Credo anzi che il miglior modo d'insegnare sia quello di non avere alcuna filosofia e di fare un corso caotico e confuso più che sia possibile, utilizzando tutti i punti di vista possibili. Avere differenti esche su più ami è il solo modo per agganciare ora questo ora quello studente: se uno s'appassiona quando parlate degli aspetti storici del vostro argomento e ha paura del formalismo matematico, un altro si riposerà in quel frangente ma si ecciterà quando passerete alle equazioni. Per fortuna non tutti abbiamo gli stessi interessi - di più, bisogna rispondere alle attese di ciascuno e non uniformare lo stile d'insegnamento soggiacendo a pseudo-teorie pedagogiche.

| Potrebbe spiegarci in modo semplice, le scoperte che le sono valse il premio Nobel nel 1965? |

Ho tentato più volte e i lettori potranno giudicare. Ma sono piuttosto scettico sui risultati. Come ebbe a dirmi un giorno un taxista che mi aveva visto in televisione:"Io, al posto vostro, a tutti quei giornalisti che pretendevano di capire in tre minuti il vostro lavoro, avrei risposto che, se ciò fosse stato possibile, non avrebbe sicuramente meritato il premio Nobel!"

| Avete dato contributi importanti in domini differenti della Fisica teorica. Vi sono problemi che le hanno lasciato un senso di frustrazione per non averli risolti? |

No, per niente. Ciò che non ho risolto o non mi interessava veramente o era, ed è ancora, veramente difficile. Inoltre non sono convinto che lo stile di lavoro dei fisici, esageratamente tecnico, permetta di dare risposte soddisfacenti - perlomeno a mio modo di vedere: i miei giovani colleghi fanno virtuosismi in calcoli sofisticati, e ottengono dei risultati, certo, ma dove sono le idee e le immagini che permettono loro di comprendere veramente ciò che fanno? In fondo se, quando ci ripenso, vi sono alcuni problemi che continuano a sfidarmi, ma non sono i grandi problemi: per esempio, avete notato che quando lasciate cadere degli spaghetti (crudi!), essi si rompono quasi sempre in tre pezzi e raramente in due? Con il mio collega Danny Hillis, abbiamo passato un tempo folle a tentare di comprendere perché, senza successo! Questo, questo mi innervosisce perché io avrei dovuto arrivarci...

E' perché vi siete interessato ai tempi e ai ritmi che siete divenuto un eccellente percussionista, specialmente di bongo? |

Ma no! Che io abbia suonato la batteria o fatto del disegno d'arte non ha niente a che vedere con la fisica teorica. Finiamola con questo accanimento nel provare che gli scienziati sono gente normale perché fanno anche della musica o dell'arte come tutti gli altri. La scienza é un'attività umana normale, sia o meno legata ad altre attività umane normali!

In ogni caso, non avete avuto il tempo di annoiarvi e il tempo non deve esservi mai sembrato lungo |

Si una volta: intanto che morivo.