Monet: le ninfee e il problema della luce

INTRODUZIONE

In questo percorso riservato a Monet [1] e al problema della luce nella sua tarda produzione delle Ninfee, è lecito chiedersi se tali opere considerino anche cognizioni filosofico-scientifiche di rilievo, almeno a livello intuitivo, oppure se l’attività pittorica del maestro francese, agli inizi del Novecento, sia solo il suo ultimo atto creativo, la realizzazione di un attento, innovativo comporre attraverso le quasi inesauribili combinazioni del campo cromatico.

La storia affascinante di questa serie di dipinti, di cui si è occupato, tra gli altri, uno dei più eminenti epistemologi del secolo scorso, Gaston Bachelard, e il ruolo predominante che il colore ha nelle tele del pittore rappresentano uno spunto per riflettere brevemente sull’evoluzione delle teorie sulla luce e sul colore, evoluzione cui hanno contribuito in modo determinante proprio le scoperte avvenute tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, periodo di grande fermento e di radicali cambiamenti (si pensi all’elettromagnetismo, alla relatività o alla meccanica quantistica) .

[1] G. Clemenceau, « Claude Monet, les Nymphéas », Paris, 1928; L. Degand, D. Rouart, « Claude Monet, Genéve », 1958; R. Maillard, « Monet, Nymphéas », Paris, 1962. A questi testi si aggiunga D. Wildenstein, « C. Monet, biographie et catalogue raisonné », 1974-78. Sulla posizione filosofica di Monet si veda M. Bonicatti, “Appunti sull’arte moderna”, Roma, 1965 (pp. 1-23).

La natura della luce

Filosofi e scienziati di ogni tempo si sono interrogati sulla natura, sull’origine, sul modo di propagarsi della luce e sul meccanismo della visione e, mentre nell’antichità era diffusa la convinzione che tali questioni siano strettamente correlate, dopo Keplero, grazie al notevole sviluppo delle tecniche ottiche, incominciarono a essere considerate come processi distinti.

Durante i secoli XVII e XVIII due teorie sono state al centro di un acceso dibattito: la teoria corpuscolare di Newton e la teoria ondulatoria di Huygens. La prima considerava la luce composta da particelle in moto rettilineo nello spazio vuoto e dotate di energia e impulso; la seconda considerava la luce composta da onde. Entrambi i modelli riuscivano a spiegare, sebbene con alcuni limiti, i fenomeni della rifrazione, della riflessione e della formazione delle ombre.

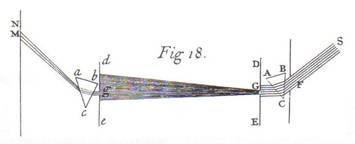

Nei decenni successivi l’osservazione dei primi fenomeni di interferenza e diffrazione condussero all’affermazione della teoria ondulatoria: cruciale fu l’esperimento di Young del 1801, sulla sovrapposizione dei raggi luminosi emessi da due sorgenti puntiformi (fig.1). Il carattere ondulatorio della luce venne tuttavia pienamente accettato solo quindici anni più tardi, quando Fresnel, attraverso lo studio della polarizzazione, riuscì a interpretare i risultati dell’esperimento di Young assumendo onde elastiche trasversali anziché longitudinali

Fig.1: righe d’interferenza (esperimento di Young).

All’abbandono della teoria newtoniana contribuirono anche gli esperimenti sulla determinazione della velocità della luce, realizzati da Fizeau e da Foucault, nel 1850: questi evidenziarono infatti una diminuzione della velocità all’aumentare della densità del mezzo attraversato, in contrasto con le previsioni di Newton.

La teoria ondulatoria ebbe il massimo successo nel XIX secolo, grazie alla sistemazione di Maxwell, il quale, operando una mirabile sintesi delle conoscenze relative ai fenomeni elettrici e magnetici, introdusse il concetto di onda elettromagnetica. Egli modificò totalmente le teorie precedenti ipotizzando che la propagazione della luce non fosse prodotta da oscillazioni della materia ma da un campo elettromagnetico. Tuttavia egli non abbandonò completamente l’ipotesi meccanicista continuando a ritenere necessario un mezzo di propagazione: l’etere. L’infruttuoso tentativo, fatto da Michelson e Morley tra il 1881 e il 1885, di misurare la velocità della Terra rispetto all’etere portò a negarne definitivamente l’esistenza: la luce sembrava dunque essere costituita da onde trasversali polarizzate, generate dall’oscillazione dei vettori dei campi elettrico e magnetico, in grado di propagarsi anche nel vuoto.

Attorno al 1900, cercando di spiegare lo spettro di emissione del corpo nero, Max Planck suppose che gli scambi di energia tra radiazione e materia non avvenissero in modo continuo, come previsto dalla teoria elettromagnetica classica, bensì attraverso quantità discrete o “quanti”. Tale assunzione consentì ad Einstein di interpretare, nel 1905, l’effetto fotoelettrico (consistente nell’emissione di elettroni da parte di lastre metalliche colpite da un fascio di luce di determinate lunghezze d’onda) ricorrendo all’introduzione di particelle chiamate fotoni, e a Bohr di giustificare le transizioni atomiche corrispondenti a frequenze fissate e tipiche di ciascun atomo.

La prova definitiva della natura corpuscolare della luce si ebbe nel 1923, quando Compton realizzò un esperimento in cui un fascio monocromatico di raggi X, inviato contro un bersaglio di grafite, risultava diffuso ad angoli diversi e con lunghezze d’onda maggiori di quella incidente.

Né il modello ondulatorio né quello corpuscolare, presi singolarmente, sono esaustivi ed è per questo che l’ottica quantistica, tuttora accettata dalla comunità scientifica, propone un approccio “complementare”. La luce presenta una doppia natura in quanto costituita da entità, i fotoni, che possono comportarsi come particelle, in grado di spiegare i processi di interazione con la materia, o come “pacchetti” d’onde (non esattamente localizzati in un punto), in grado d spiegare invece le modalità di propagazione. E’ importante infine accennare a un altro aspetto della fisica quantistica che ha ripercussioni enormi sul nostro modo di concepire la realtà: si tratta dell’impossibilità, evidenziata dal principio di indeterminazione di Heisenberg, di giungere a una conoscenza completa e precisa degli oggetti studiati.

Il colore

Anche il rapporto tra i concetti di colore e di luce è cambiato nel tempo.

Secondo gli antichi era la luce, concepita come alternanza tra chiaro e scuro, a rendere visibili i colori. Platone considerava il colore “impressione sensibile, una fiamma che sfugge dai corpi per unirsi alla vista producendo la sensazione” e Aristotele una qualità dei corpi dipendente dalla mescolanza di ombra e luce.

Il problema del meccanismo della visione rimase comunque irrisolto fino al XVII secolo, quando Cartesio e Newton elaborarono le prime teorie fisiche.

Fig.2: meccanismo della visione secondo Cartesio

Cartesio, trasferendo la causa dei colori dal corpo alla radiazione, descriveva il lumen (l’agente esterno che, propagandosi in linea retta e arrivando all’occhio, dava origine alla visione, fig.2) come costituito da particelle sferiche dotate, oltre che di un moto traslatorio (necessario per il trasferimento dalla sorgente all’occhio), di un moto rotatorio da cui dipendeva la percezione delle diverse tinte; in modo simile, padre Grimaldi (in “Physicomathesis de lumine, coloribus et iride”, 1665) sosteneva che il colore fosse dovuto a una modificazione della radiazione prodotta dal moto ondulatorio di particelle materiali.

Entrambi realizzarono, con i prismi, alcuni esperimenti che permisero di attribuire a ogni colore un proprio angolo di rifrazione ma le loro teorie (dette “modificazioniste”) supponevano che la luce fosse bianca e non spiegavano come potesse modificarsi per dare origine ai colori.

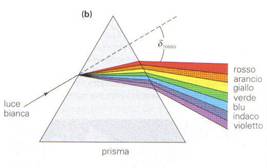

Nello stesso periodo Newton realizzava alcune delle sue famose esperienze e nell’opera “Optiks, or a treatise of the reflexions, inflexions and colours of light”, pubblicata a Londra nel 1704, analizzava ciò che accade quando la luce solare colpisce uno schermo dopo aver attraversato un prisma (fig.3). Studiando lo spettro prodotto e misurando gli angoli di incidenza e di rifrazione, Newton giunse alla conclusione che la luce solare è composta da raggi di diversi colori cui corrispondono diversi indici di rifrangibilità e che il colore è una sensazione soggettiva provocata da uno stimolo fisico oggettivo. Indirizzando poi il fascio di luce scomposto su una lente convergente in modo da provocare una rifrazione opposta alla prima, ottenne di nuovo luce bianca: in tal modo dimostrò che il processo di dispersione della luce è un fenomeno reversibile e che i colori non sono modificazioni bensì componenti della luce bianca.

Fig. 3: a) scomposizione e ricomposizione di un fascio di luce bianca (disegno originale dell’esperimento di Newton); b) dispersione della luce attraverso un prisma

Nell’Ottocento, una serie di scoperte quali gli effetti delle radiazioni infrarosse (dell’astronomo Herschel), l’ampliamento dello spettro oltre il violetto (di Ritter e Wollaston), lo studio dello spettro del Sole e di altri corpi celesti (di Fraunhofer, Kirchhoff e Bunsen) confermò la continuità fra i diversi tipi di radiazione e l’applicazione della teoria ondulatoria portò a legare la visione dei colori alla lunghezza d’onda delle radiazioni che stimolano l’occhio.

Contro questo approccio quantitativo si pose Goethe che, nel 1808, con la sua “Teoria dei colori”, riprese l’idea del colore come sensazione “legata all’animo in tutte le sue manifestazioni elementari più generali”. Tuttavia le innumerevoli evidenze sperimentali, tra cui la constatazione che i diversi elementi chimici portati all’incandescenza emettono radiazioni caratteristiche, testimoniarono indubitabilmente che le radiazioni si manifestano attraverso una perturbazione delle proprietà dello spazio e nascono dalla materia stessa. Il colore è allora un’emissione di energia entro precise frequenze.

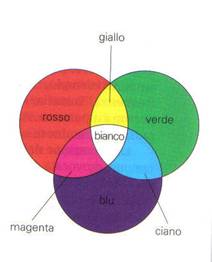

La teoria sulla formazione dei colori si basa sul fatto sperimentale che combinazioni di tre fasci di luce, rossa, verde e blu, di varie intensità, danno origine, su uno schermo, alla maggior parte dei colori (processo additivo, fig.4). Tali colori vengono definiti “primari” e una loro opportuna combinazione ai nostri occhi appare bianca. Il bianco si ottiene inoltre dalla combinazione di due colori, detti complementari, quali blu e giallo, rosso e ciano, verde e magenta. Come si può vedere dalla figura, il complementare di un colore primario è la combinazione degli altri due.

Illuminati da luce bianca gli oggetti opachi appaiono di un determinato colore perché riflettono (o meglio diffondono) luce con lunghezze d’onda ben precise, mentre assorbono le radiazioni di lunghezza d’onda differente.

Fig. 4: processo additivo di formazione dei colori

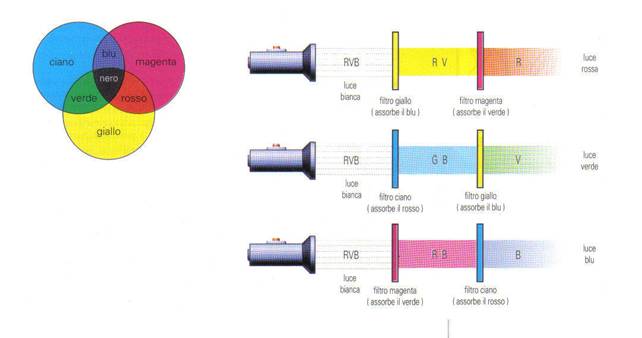

Quando invece la luce bianca passa attraverso un oggetto trasparente, solo alcune lunghezze d’onda vengono trasmesse poiché i pigmenti colorati in esso contenuti assorbono selettivamente tutte le altre.

Per produrre coloranti e vernici vengono opportunamente mescolati pigmenti diversi: l’effetto è quello che si otterrebbe facendo passare luce bianca attraverso due filtri colorati, cioè il colore risultante corrisponde alle lunghezze d’onda trasmesse da entrambi i filtri (processo sottrattivi).

Fig. 5: processi sottrattivi di formazione dei colori

Un pigmento che assorbe solo uno dei tre colori primari viene detto pigmento primario; esistono quindi tre pigmenti primari, il giallo, il magenta e il ciano, che, combinati a due a due, danno origine ai tre colori primari additivi (fig.5). Se mescolati tutti e tre nelle giuste proporzioni, la miscela appare nera in quanto assorbe tutte le lunghezze d’onda. Pertanto i fenomeni di mescolanza pittorica sono sintesi sottrattive.

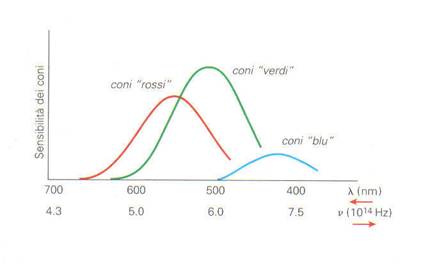

Per quanto riguarda invece il meccanismo della visione, secondo le attuali teorie, i corpi emettono onde elettromagnetiche (o diffondono quelle ricevute da una sorgente luminosa) che, assorbite dalla retina, provocano impulsi nervosi trasmessi al cervello. La percezione del colore è dunque la risposta fisiologica di cellule particolari, chiamate coni, all’eccitazione provocata dalla luce di frequenza compresa tra 7.5 x 1014 Hz e 4.3 x 1014 Hz, o equivalentemente di lunghezza d’onda tra 400 e 700 nm. Sembra che nella retina siano presenti tre tipi di coni, ciascuno sensibile ad una diversa regione dello spettro (rispettivamente alla regione del rosso, del verde e del blu, fig.6).

Fig. 6: sensibilità dei coni

A seconda del grado di stimolazione dei tre tipi di coni si hanno diverse combinazioni di impulsi nervosi, interpretate dal cervello come differenti colori. Ad esempio quando i coni sensibili al rosso e i coni sensibili al verde vengono stimolati in ugual misura dalla luce di una certa frequenza, il cervello associa a quella combinazione il colore giallo. La sensibilità dell’occhio umano dipende inoltre dal colore, nel senso che alcuni colori suscitano una risposta in luminosità maggiore di altri (la lunghezza d’onda cui l’occhio è più sensibile è circa 550 nm, corrispondente alla regione tra il giallo e il verde).

Il colore è dunque una rappresentazione psichica della radiazione che colpisce i nostri organi sensoriali e pertanto un fenomeno soggettivo oltre che fisico.

I dipinti

Passando ora all’analisi della produzione di Monet, non si può fare a meno di osservare come lo studio di effetti ottici quali rifrazioni, riflessi, dissolvenze e dei loro mutamenti al variare delle condizioni atmosferiche ne costituiscano l’elemento dominante.

Rouart [2] sostiene che da questo inseguire l’apparenza effimera degli oggetti nel mutamento atmosferico emerge l’istinto del maestro, la sensibilità al paesaggio, dunque l’empirismo. Ma empirico vuol comunque dire capace di sperimentare, di scegliere tra i molteplici stimoli che l’occhio invia al cervello quelli significativi per comprendere la natura della luce in rapporto alla scala cromatica. E poi istinto sembra oggi un termine obsoleto, sostituito da termini scientifici come condizionamento, imprinting, tuttavia ancora indimostrabili nell’uomo e propriamente visibili solo nelle specie animali, d’accordo con l’etologo Lorenz [3] . Si potrebbe invece asserire che Monet intuisca la luce quale svelamento progressivo del colore, intuisca il raggio come moto di energia pura che si parcellizza sempre più fino a dissolvere, come negli effetti cinematografici, le orme, le tracce concrete delle ninfee sulla retina. Ecco perché l’Astrattismo e l’Informale degli anni ’50 e ‘60 [4] hanno rivalutato questo tipo d’intuizione carica di energie nascoste sollecitate da uno sguardo penetrante.

Anche dopo la parziale guarigione dalla doppia cataratta, grazie ad un intervento pionieristico per l’epoca, Monet tende sempre a far scomparire gli oggetti sulla modulazione dei colori che, durante la fase acuta della malattia, assumono il fondo giallo opalescente dovuto al difetto del cristallino, per poi acquistare di nuovo freschezza di toni, dopo il relativo recupero di un occhio.

Rispetto alla teoria dei colori, la logica con cui reagisce Monet nelle ricerche sui riflessi dati dal cielo e dall’acqua sembra essere molto più ampia: egli vive in bilico tra associazioni naturali e arbitrarie di toni cromatici, senza disconoscere la complessità dei fenomeni fisici ma consapevole che fisica e arte procedono su vettori differenti. Eppure ne esce una materia acqua-aria composta da pennellate-particelle come se l’atmosfera riducesse tutto a pennellate dense, corpose, oppure istantanee, puntiformi; lo spazio, quasi atomistico, perde le profondità geometriche tradizionali.

Il pittore elimina tra sé e l’oggetto le relazioni convenzionali (come lo spazio prospettico), elimina il sentimento della natura per concentrarsi sul colore.

Nel breve spazio concesso, si possono esaminare tre opere distanti pochi anni: Ninfee, riflessi verdi, Ninfee, tramonto, entrambe del 1914-18, e Il ponte delle ninfee, del 1919. L’artista racconta: ”Ho dipinto tante di queste ninfee, cambiando sempre punto d’osservazione, modificandole a seconda delle stagioni dell’anno e adattandole ai diversi effetti di luce che il mutar delle stagioni crea. E, naturalmente, l’effetto cambia costantemente, non soltanto da una stagione all’altra, ma anche da un minuto all’altro, poiché i fiori acquatici sono ben lungi dall’essere l’intero spettacolo; in realtà sono soltanto il suo accompagnamento. L’elemento base è lo specchio d’acqua il cui aspetto muta ogni istante per come brandelli di cielo vi si riflettono conferendogli vita e movimento. La nuvola che passa, la fresca brezza, la minaccia o il sopraggiungere di una tempesta, l’improvvisa folata di vento, la luce che svanisce o rifulge improvvisamente, … creano variazioni nel colore ed alterano la superficie dell’acqua. … Lo stesso accade ai colori, al passaggio dalla luce all’ombra, ai riflessi … Cogliere l’attimo fuggente, o almeno la sensazione che lascia è già sufficientemente difficile quando il gioco di luce e colore si concentra su un punto fisso, la shilouette di una città, un paesaggio immobile. Ma l’acqua, essendo un soggetto così mobile e in continuo mutamento è un vero problema, un problema estremamente stimolante perché ogni momento che passa la fa diventare qualcosa di nuovo e inatteso. Un uomo può dedicare l’intera vita a un’opera simile …”.

Emerge la grande trepidazione di studiare uno specchio d’acqua “abissale”, senza inizio né fine. Su di esso traspare la vegetazione sommersa; sopra una curva del liquido opaco passano e si flettono nubi, folate di vento, ondeggiamenti di rami o di fili d’erba. Lo stagno, preparato per dare molteplici percezioni di colori, sempre varie tra riflessi, ombre minime, luci crepuscolari, trae vita dall’acqua e dall’atmosfera. Ogni secondo, un’improvvisa increspatura [5] , un’ondulazione imprevista fanno svanire un tono che l’occhio inesperto non connota, non coglie, in una mappa accurata di violetti, rossi, lilla, malva. Tutto ciò accade quando ancora Monet è dotato di una visione “normale”, poi sopraggiunge la malattia, diagnosticata tardi come una doppia cataratta che opacizza il cristallino e l’effetto allora si interrompe e con esso lo studio dell’attimo fuggente sul paesaggio. Il maestro cerca di ripensare a tutta la sua carriera, memorizzando la velocità tecnica. Incapace di bloccare istantaneo le minime sfumature e le variazioni secondarie di tono, si adatta, parte da appunti e schizzi, poi stende i colori, affidandosi all’abitudine della tavolozza consueta e ai tubetti etichettati con numeri. Non manca dunque la percezione ma penetra all’interno della luce senza schemi preordinati dettati dalle teorie scientifiche, come avviene invece per i puntinismi Seurat (fig. 7) e Signac (si pensi inoltre al testo di Previati “I principi scientifici del Divisionismo”, Torino, 1929).

Le tele di Monet comprendono due elementi opposti: lo schizzo al mattino, quando la vista compromessa lo consente, e il ricordo, durante l’intenso lavoro notturno. Si manifesta una logica della scoperta spinta oltre la soglia della percezione, dato che nella radiazione ciò che non si nota con l’occhio è preponderante sul suo aspetto visibile: è un’investigazione non più impressionista, dunque. Si tratta di uno studio che, secondo Argan (“L’arte moderna, 1770-1970”, del 1971), separa l’immagine come fatto interiore dall’esteriorità ed oggettività della cosa. E mentre la cosa è definita, la sua immagine tende invece a occupare tutto lo spazio della coscienza. L’impressione non rimane incollata alla retina ma viene fissata, supera i tempi limitati della sensazione diventando “visione” all’interno di una dimensione psichica. La ricerca dell’esperienza visiva costituisce l’atto primo del rapporto fra soggetto e oggetto, il fondamento concreto della coscienza.

Nel quadro Ninfee, riflessi verdi (fig. 8) l’impedimento della cataratta sembra bloccare Monet in una veduta orizzontale ma già cielo, acqua e aria si scambiano le parti nella sera avanzata.

Il violetto, non mescolato, ricavato [6] dal pigmento del blu cobalto (o dal manganese), identifica l’atmosfera in una lontananza enorme. Sull’acqua, riflettente larghe pennellate, si impostano punteggiature, virgolette e bolle di magenta, rosso e ciano: tutte galleggiano su un apparente vuoto, ma in verità questi tocchi corpuscolari sottolineano la sottrazione della luce (si notino le colate nere).

Come tutti i pittori di straordinaria importanza, Monet “attraversa” le esperienze scientifiche, rifiutando tuttavia identificazioni vincolanti. Egli sostanzialmente cerca con accanimento di scoprire perché si dipinga, quale ne sia la ragione e si accorge che l’Impressionismo rappresenta solo una risposta parziale alla sua domanda.

Nel Tramonto si colgono delle comunanze con altre opere, ad esempio con tre dipinti del 1907 conservati nel Museo di Camberra (in particolare, nel W.1714 [7] gli autori del catalogo evidenziano una frattura tra la verticalità del cielo a strapiombo e l’orizzontalità dell’erba e delle piante acquatiche) o con “Lo stagno delle ninfee” (fig. 9), del 1904.

Siamo all’inizio della ricerca: l’ipoteca impressionista agisce ancora, tuttavia, attraverso giochi di curve e rette lo sguardo si allontana.

Ma nel quadro del 1914-18 appare ben altro: il violetto che diventa lilla e infine giallo-limone del cielo, quasi allo spegnersi della corona solare, ricade a onde sulla nostra retina, mostrando lo sforzo dell’occhio per oltrepassare lo stimolo nervoso inviato al cervello. La mente, che già gli psicologi comportamentismi come Dewey [8] ammettevano essere non la somma di reazioni sensoriali bensì un’interazione, per Monet elabora un andamento centrifugo che avvolge lo spettatore, conferendo movimento ai singoli toni: si ha un’espansione ora in risalita, ora in discesa, ora concava, ora convessa, che consente di addentrarsi, in modo efficace, nelle cause del colore.

Gli strati della materia cercano consistenza nei fiori, nei rami, nelle foglie, ma la luce trapassa continuamente, rendendo quasi impalpabili gli oggetti.

La meta finale del nostro iter è Il ponte delle ninfee (fig. 11), del 1919, dove il piccolo invaso dello stagno sembra infinito. Grandi cigli di giunchi, a sinistra, non riescono a contenere le verticali in caduta libera del salice, attraversato da rapidissimi colpi di arancio e di verde salvia. Facendo qualche passo indietro si coglie la veloce increspatura dell’acqua, composta da accostamenti imprevedibili di verde muschio e verde veronese a tocchi finali e grumi di verde cobalto. E’ attraverso l’infaticabile tormento della memoria che il pittore registra le molteplici variazioni sulla superficie dell’acqua. Al centro della tela si sviluppano grandi tasche di fogliame sopra la fluttuazione instabile delle ninfee, rosse a causa del cielo. E il cielo lontano non ha più orizzonte, sciolto dalle forme dipinte: noi vediamo nubi solo rovesciate, mentre l’acqua si raddrizza lungo la verticale. L’intesa ellittica del liquido ci circonda da ogni parte “faisant passer ces arbres derrière nous, dans un mouvement incessant”, come sostiene Butor [9] . Monet osserva i fiori da distante, lontano il più possibile; le ninfee non si scorgono quasi, se non per cenni, le acque le coprono di mille riflessi, i petali paiono celati: eppure costituiscono il punto di partenza. Per identificarle lo spettatore è costretto a rovesciare lo sguardo. Una filosofia del moto istantaneo, dunque, senza requisiti fotografici precedenti. L’occhio scorre, la luce si scompone, le acque confluiscono in un gioco di legami aperti. Lo stato d’animo è allora un elemento irrilevante, non basta per comporre, poiché è la mano che sviluppa l’energia vitale, l’èlan biologico di Bergson. “Aqua splendor fluxi”.

Con la serie delle Ninfee l’artista forse conclude il suo percorso, quella ricerca dell’infinito che ha preso avvio dall’analisi del finito contingente, frammentario, sensibile, legato a un ben preciso istante spazio-temporale, e lo ha condotto alla fugace intuizione dell’inesprimibilità dell’essere.

[2] D. Rouart, “C. Monet”, Genéve, 1958 (p. 101). Il testo pregevole per la comparazione con altri autori dell’Ottocento non scioglie il nodo del rapporto occhio-luce-immagine.

[3] Sul concetto di imprinting e di condizionamento nel mondo animale si veda C. Lorenz, “L’etologia”, Torino, 1981 (pp. 213-225).

[4] Cfr. D. Rouart, op. cit., p. 102. L’autore sostiene che l’astrazione francese del secondo Novecento sia più che mai emotiva, protesa verso pulsioni interiori (non si sa se subconsce), orientata verso forze istintive, e questo riporterebbe all’attualità anche l’opera di Monet.

[5] F. Thiébault-Sisson, “Le Ninfee di C. Monet” in Art Dossier, Firenze, 1990 (pp. 45-47).

[6] Si veda l’importante contributo scientifico di P. Ball, “Colore una biografia”, Milano, 2001 (p. 195).

[7] Si veda lo splendido catalogo curato, tra l’altro, da V. Spate e D. Bronfield, “Monet and japanese art” in Monet and Japan, Camberra, 2001 (p. 55).

[8] Sulla psicologia sperimentale del pragmatista americano John Dewey, si consulti G. Soro, “Strumenti storico-bibliografici per una introduzione alla psicologia”, Milano, 1976 (pp. 148-153).

[9] M. Butor, “Repertoire III”, Paris, 1968 (pp. 257-58).

Gli studi su alcune tele esposte alla recente mostra di Brescia sono raccolti nel catalogo curato da M. Golden, “Monet, la Senna, le ninfee”, Milano, 2004 (pp.354-59).

Bibliografia

- Argan G.C., “L’arte moderna, 1770-1970”, Firenze, 1971

- Ball P., “Colore una biografia”, Milano, 2001

- Bachelard G., “Le ninfee in diritto di sognare”, Bari, 1974

- Bonicatti M., “Appunti sull’arte moderna”, Roma, 1965

- Butor M., “Repertoire III”, Paris, 1968

- Clemenceau G., ”Claude Monet, les Nymphéas”, Paris, 1928

- Daumas M., « Storia della scienza », Universale Laterza, Roma-Bari, 1976, vol. III

- Degand L., Rouart D., “C. Monet”, Genéve, 1958

- Golden M., “Monet, la Senna, le ninfee”, Milano, 2004

- Isaacson J., ”C. Monet, observation et reflexion”, Neuchatel, 1978

- Lorenz C., “L’etologia”, Torino, 1981

- Maillard R., "Monet, Nymphéas", Paris, 1962

- Monet, L’opera completa, Milano, 1978

- Rewald J., “The history of Impressionism”, New York, 1946

- Soro G., “Strumenti storico-bibliografici per una introduzione alla psicologia”, Milano, 1976

- Spate V. E Bronfield D., “Monet and japanese art” in Monet and Japan, Camberra, 2001

- Thiébault-Sisson F., “Le Ninfee di C. Monet” in Art Dossier, Firenze, 1990

- Wildenstein D., « C. Monet, biographie et catalogue raisonné », Losanna-Paris, 1974-78