Search

Carpentieri Enzo

È ingegnere elettronico e riferimento tecnico presso la sezione italiana del consorzio europeo MBDA.

Erba Giuseppe B.

Era nato a Domodossola (Novara) il 10 febbraio 1819; è morto l’1 novembre 1895.

Si era laureato in Ingegneria e architettura a Torino nel 1841. Nel 1851 era stato nominato professore di Algebra e Geometria analitica all'Università di Torino dove, dal 1854 al 1857, aveva supplito G. Plana per l'Analisi infinitesimale.

Dal 1857 in poi fu professore di Meccanica razionale. Preside della Facoltà di Scienze dal 1862 al 1880.

Non si conoscono suoi lavori a stampa. Tuttavia aveva scritto dei notevoli commenti a classici quali Eulero, Lagrange, ecc. che rimasero manoscritti.

Necrologio: Annuario Università di Torino per l’a.a. 1896-97, p. 145 (V. Volterra).

Veronese Giuseppe

Giuseppe Veronese, nato il 7 maggio 1854 a Chioggia, è noto per i suoi studi sugli spazi multidimensionali, sulla teoria dei modelli e sui numeri transfiniti.

Proveniente da una famiglia di umili origini, frequentò l'Istituto tecnico di Venezia e, in seguito al diploma nel 1872, si trasferì a Vienna per studiare. L'anno successivo, grazie all'aiuto del conte Nicolò Papadopoli, si iscrisse al Politecnico di Zurigo. Durante questi studi entrò in contatto e si fece apprezzare da Wilhelm Fiedler e Georg Frobenius con lavori sull'"Hexagrammum mysticum" di Blaise Pascal. I suoi articoli vennero apprezzati anche in Italia da Luigi Cremona e Giuseppe Battaglini che lo invitarono all'Università di Roma, dove si laureò nel 1877 e svolse un periodo di perfezionamento. Nel 1880 si recò a Berlino per perfezionarsi ulteriormente e nel 1881 a Lipsia, dove collaborò con Felix Klein. Sempre nel 1881 ottenne la cattedra di Geometria analitica all'Università di Padova, succedendo a Giusto Bellavitis. Veronese tenne questa cattedra per tutta la vita e da qui diede un forte contributo allo sviluppo della scuola italiana di Geometria algebrica e differenziale. Tra i suoi allievi più famosi vi sono Guido Castelnuovo e Tullio Levi-Civita.

Giuseppe Veronese

Nel 1882 Giuseppe Veronese pubblico una memoria intitolata "Fondamenti di geometria" nella quale per la prima volta viene trattata autonomamente la Geometria multidimensionale. Introdusse la nozione di Geometria non archimedea, criticata da Giuseppe Peano a causa della mancanza di rigore e per l'uso poco giustificato di infinitesimi e infiniti. Giuseppe Veronese morì a Padova il 17 luglio 1917 in seguito ad un attacco cardiaco.

Ciamberlini Corrado

Era nato a Cingoli (Macerata) l'1 maggio 1861; è morto a Fermo (Ascoli Piceno) il 2 novembre 1944.

Laureatosi a Roma nel 1884, fu allievo e assistente di Battaglini. Entrò poi nell'insegnamento medio in cui rimase sino al 1924, in ultimo al Liceo di Fermo. Autore di una collana di apprezzati testi per le scuole secondarie.

Necrologio: Bollettino UMI, (3) 2 (1947) p. 88 (P. Cattaneo); Bollettino Conti, (N.S.) 3 (1944), pp. 130-132 (R. Marcolongo).

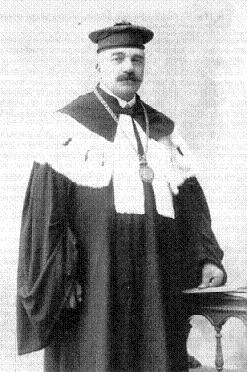

Tardy Placido

Placido Tardy era nato a Messina, da famiglia d'origine francese, il 23 ottobre 1816; è morto a Firenze, quasi centenario, il 2 novembre 1914.

Dopo aver studiato a Milano e a Parigi, nel 1841 fu nominato professore all'Università di Messina ma, nel 1847, per ragioni politiche si rifugiò a Firenze. Nel 1851 fu nominato professore di Geometria analitica e Calcolo infinitesimale alla Scuola di Marina di Genova da dove, nel 1859, passò all'Università. La sua casa genovese viene ricordata nella storia della Matematica italiana perché, durante le feste pasquali del 1858, ospitò Francesco Brioschi e Enrico Betti: l'incontro doveva servire per organizzare quel viaggio in europa che segna tradizionalmente la nascita della Matematica italiana unitaria (e che effettivamente Betti e Brioschi compirono nel successivo autunno, in compagnia del giovane Felice Casorati). Nel 1881 chiese il collocamento a riposo «per ragioni di salute» e se ne tornò a Firenze, ove rimase sino alla morte, dimenticato da molti. La sua produzione scientifica riguarda principalmente l'Analisi e in modo particolare la derivazione d'ordine frazionario. Continuò ad interessarsi di Matematica fino a tardissima età.

Fu rettore dell'Università di Genova e socio dell'Accademia dei Lincei.

Necrologio: “Rend. Lincei”, (5) 241 (1915), pp. 505-531 (G Loria).

Genchi Gioacchino

Era nato a Castelbuono (Palermo) il 28 giugno 1926; vi è morto il 3 novembre 1991.

Si era laureato in Matematica a Palermo l’1 dicembre 1949 discutendo una tesi sulla Geometria non euclidea assegnatagli da C. Mineo. Dopo un breve periodo di assistentato (in Geodesia e Calcolo delle probabilità) era passato all’insegnamento medio, prima al Liceo di Alcamo e poi a quello di Cefalù (1957-91).

E’ autore di una interessante raccolta di Problemi geometrici risolti e discussi per via sintetica, 2 voll., Pisa, ETS, 1968.

Rufini Enrico

Era nato a Rocca di Papa (Roma) il 26 novembre 1890; è morto a Roma il 3 novembre 1924.

Fu professore di scuole medie - da ultimo al Liceo, "T. Tasso" di Roma - e membro della Reale Commissione Vinciana. Cultore di Storia delle matematiche, curò, su incitamento di Enriques, un'edizione del "Metodo" di Archimede.

Necrologio: Raccolta Vinciana, dicembre 1925.

Gambioli Dionisio

Era nato a Pergola (Pesaro) l'11 settembre 1858; è morto a Roma il 4 novembre 1941.

Insegnò in varie scuole medie e, da ultimo, all'Istituto tecnico di Roma. Pubblicò qualche lavoro di Algebra. Tradusse in italiano la storia delle matematiche moderne di Rouse-Ball, aggiungendovi un'ampia appendice (159 pp.) con notizie su molti matematici italiani. Tradusse anche altre opere, per esempio i Principi della Meccanica di Mach.

Collaborò con V. Volterra e G. Loria nella pubblicazione delle opere di Fagnano. E’ anche autore di un "Breve sommario di storia delle matematiche" (seconda ed., Palermo 1929).

del Ferro Scipione

Scipione del Ferro, nato a Bologna il 6 febbraio 1465, viene detto lo scopritore del metodo risolutivo per le equazioni di terzo grado considerate nella forma x3+px=q.

Lettore nello Studium di Bologna dal 1496, scoprì nel 1505 il metodo per ottenere le soluzioni di queste equazioni ma lo tenne nascosto. Così, sfruttando la segretezza della formula, stupiva pubblico e colleghi nelle sfide matematiche che si tenevano in quel periodo sotto il portico della Chiesa di Santa Maria dei Servi a Bologna. Grazie a queste sfide, aumentò il suo prestigio e iniziò a godere della protezione dei nobili del tempo.

Prima della morte, avvenuta a Bologna il 5 novembre 1526, rivelò la formula ad un suo studente, Antonio Maria Fior. Da questo momento inizia un'avvincente storia che coinvolgerà i più importanti matematici del tempo. Venuto a sapere dell'esistenza di una soluzione, Nicolò Tartaglia fu stimolato a ricavarla da sé e nel 1541 venne in possesso del metodo generale. Organizzò allora una gara matematica con Fior che lo vide vincitore.

In seguito alla sfida Gerolamo Cardano invitò Tartaglia e, con la promessa di fargli incontrare un mecenate, si fece comunicare la soluzione (sia pure in un’oscura forma poetica) con l’impegno di mantenerla segreta. Questo avveniva nel 1539. Nonostante l’impegno preso, Cardano pubblicò la sua versione del metodo di Tartaglia nell'opera "Ars Magna". Tartaglia protestò per il mancato mantenimento della promessa e nacque una forte controversia soprattutto con Lodovico Ferrari, allievo di Cardano.