Search

Ricci-Curbastro Gregorio

Era nato a Lugo (Ravenna) il 12 gennaio 1853; è morto a Bologna il 6 agosto 1925.

Studiò nelle Università di Roma e Bologna, laureandosi poi a Pisa nel 1875. In quest'ultima Università fu poi assistente di Ulisse Dini. Dopo un periodo di perfezionamento in Germania con Felix Klein, nel 1880 divenne professore straordinario di Fisica matematica all'Università di Padova, dove dieci anni dopo passò sulla cattedra di Algebra. Gli fu due volte negato (1887 e 1901) il "Premio Reale" dell'Accademia dei Lincei.

Gregorio Ricci-Curbastro

Il principale merito scientifico di Ricci è la creazione del Calcolo differenziale assoluto che costituirà, anche grazie alla collaborazione del suo allievo Levi-Civita con il quale scrisse un lavoro (1900) ormai classico, uno strumento indispensabile per la formulazione della teoria generale della Relatività. Prima però di tale affermazione, il nuovo metodo - di cui venivano indicate solo applicazioni affrontabili anche per altre vie - non incontrò molto favore e ciò spiega l'insuccesso di Ricci nelle due edizioni prima citate del "Premio Reale". Oggi, il "Calcolo" di Ricci si è fuso con quello tensoriale, svincolando quest'ultimo dall'uso esclusivo delle coordinate cartesiane.

Ricci-Curbastro lascia una sessantina di lavori, relativi a un paio su progetti di opere idrauliche.

Socio dell'Accademia dei Lincei e di altre Accademie, fu pure consigliere provinciale di Lugo e consigliere comunale e assessore (di parte cattolica) a Padova.

Necrologio: Memorie Lincei, (6) 1 (1926), pp. 555-564 (T. Levi-Civita); Onoranze a cura del Liceo Scient. «Gregorio Ricci-Curbastro» di Lugo (Faenza, 1954). Questo fascicolo contiene, fra l'altro i discorsi commemorativi di B. Finzi e F. Severi; F. Toscano, Il genio e il gentiluomo. Einstein e il matematico italiano che salvò la teoria della relatività generale, Milano, Sironi, 2004.

Agostinelli Cataldo

Cataldo Agostinelli era nato a Ceglie Messapico (Brindisi) il 16 dicembre 1884 e morì a Torino il 18 gennaio 1988.

Si era laureato (1920) in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino e in Matematica (1930). Dapprima svolse attività tecnica, poi (1931-38) fu ordinario di Meccanica nel Regio Istituto Industriale "Omar" di Milano. Libero docente di Meccanica razionale dal 1935, fu incaricato di tale materia nelle Università di Torino e di Modena. Nel 1940 fu primo ternato (gli altri furono Maria Pastori e Giovanni Lampariello) al concorso per la cattedra di Meccanica razionale dell'Università di Messina: fu chiamato a Catania da dove, nell'immediato dopoguerra, ottenne il trasferimento a Torino.

Fu autore di 218 lavori e di numerosi trattati in diversi settori che comprendono la Dinamica dei sistemi rigidi , la Meccanica celeste, la Dinamica dei sistemi non olonomi e la Magnetofluidinamica su cui scrisse (1966), per incarico del C.N.R., un'ampia monografia nella quale si trovano anche trattate le onde magnetofluidodinamiche, i vortici e la teoria del plasma.

Fu socio dell'Accademia del Lincei, Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino e socio di numerose altre Accademie Locali.

Necrologio: "Boll. U.M.I." s. VII vol. IIA (1989) n. 3, pp. 353-369, a cura di A. Pignedoli.

Valabrega Gibellato Elda

Elda Valabrega Gibellato era nata a Torino il 12 febbraio 1924; vi è morta il 14 dicembre 1993.

Dopo aver compiuti gli studi medi presso il Liceo "Cavour" di Torino, si era laureata in Matematica e Fisica nel 1946 col massimo dei voti e la lode discutendo una tesi di Analisi superiore. Passata all'insegnamento medio, era rientrata all'Università quale assistente ordinario di Matematiche complementari nel periodo 1950-1958. Subito dopo, pur mantenendo il posto di ordinario di Matematica e Fisica presso l'Istituto Commerciale "Quintino Sella" di Torino, aveva contemporaneamente esercitato le funzioni di Professore incaricato presso quell'Ateneo: di "Esercitazioni di Matematica per i Chimici" e poi di "Matematiche elementari dal punto di vista superiore”.

La sua attività scientifica riguarda sia i temi di ricerca in Analisi sviluppati sotto la guida del suo maestro Ascoli, sia la Storia della Matematica e, soprattutto, l'ambito didattico in cui aveva pubblicato numerosi articoli e manuali scolastici e universitari.

Era stata Presidente della Mathesis torinese dalla morte di Tullio Viola (1985) fino al 1992.

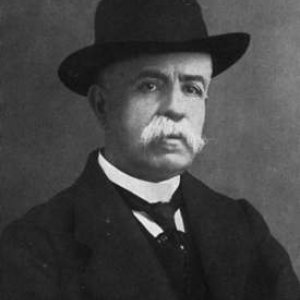

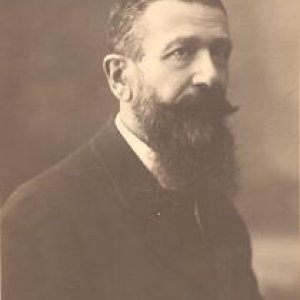

Riccati Vincenzo

Appartenente ad una famiglia di matematici e poligrafi, Vincenzo è il maggiore dei figli di Jacopo Riccati (1676-1754), gli altri fratelli sono Giordano (1709-1790) e Francesco (1718-1791). Poligrafi in quanto i Riccati furono studiosi molto versatili e scrissero note e libri importanti su argomenti tra i più disparati: dalla Matematica all'Architettura, dalla Fisica alla Filosofia, dall'idraulica alla Letteratura, dall'Economia alla Storia, dalla Teoria musicale alla Teologia.

Vincenzo, nato a Castelfranco Veneto l'11 gennaio 1707, iniziò a dieci anni gli studi presso il Collegio di San Francesco Saverio di Bologna, retto dai gesuiti. Nel 1726 entrò, come aspirante, nel “Noviziato” di Piacenza della Compagnia di Gesù. Passò poi al Collegio di Padova dove si dedicò allo studio e all'insegnamento poi, nel 1734, si spostò prima a Parma, dove iniziò lo studio della Teologia e successivamente nell'Istituto di Sant'Ignazio a Roma. A partire dal 1739 rientrò a Bologna dove il il 2 febbraio 1741 prese i voti e insegnò per quasi trent'anni, fino alla soppressione nel 1773 della Compagnia. Tra i suoi allievi il più noto è il matematico ferrarese Gian Francesco Malfatti (1731-1807).

ritratto di Vincenzo Riccati

Il principale ambito delle ricerche di Vincenzo è l'Analisi ed in particolare la risoluzione di alcuni tipi particolari di equazioni differenziali (si veda il breve ma vivace trattatello “De usu motus tractorii in constructione Aequationum Differentialium Commentarius”, pubblicato a Bologna, presso la Tipografia di Lelio della Volpe nel 1752). Classica è poi la presentazione, completa e organica, dell'Analisi matematica contenuta nei due volumi, scritti a quattro mani col suo allievo Girolamo Saladini (1731-1813), delle “Institutiones Analyticae” (Bologna, 1765-1767), poi tradotti in volgare dal solo Saladini (Istituzioni Analitiche del Co. Vincenzo Riccati, compendiate da Girolamo Saladini, Canonico della Metropolitana, Bologna 1776).

Vincenzo Riccati è morto a Treviso il 17 gennaio 1775.

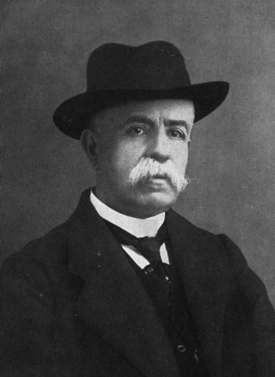

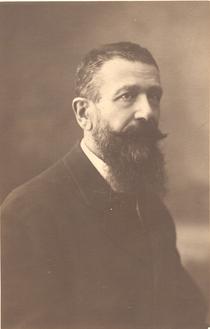

Bianchi Luigi

Era nato a Parma il 18 gennaio 1856; è morto a Pisa il 6 giugno 1928.

Fu allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa dove si laureò nel 1877 avendo avuto maestri, fra gli altri, Enrico Betti e Ulisse Dini. Dopo due anni di perfezionamento in Germania (a Monaco e a Göttingen, con Felix Klein) tornò a Pisa come professore incaricato all'Università e alla Scuola Normale e poi (dal 1886) come professore di Geometria analitica all'Università.

ritratto di Luigi Bianchi

Luigi Bianchi è stato indubbiamente uno dei maggiori matematici italiani dell'Italia unita. Le sue opere, che nell'edizione a cura dell'UMI occupano più di 10 volumi, concernono principalmente la Geometria differenziale e la Teoria dei numeri, nonché varie altre questioni di Analisi. Universalmente note sono le "formule di Bianchi" in Geometria differenziale. Inoltre, tanto i suoi lavori originali quanto i suoi numerosi trattati (quello classico di Geometria differenziale nonché quelli sui gruppi di sostituzioni, le funzioni ellittiche etcc.) sono scritti in forma così chiara ed elegante che invogliano a continuarne la lettura.

"Era uomo dotato di una forte vis comica che sapeva narrare un episodio o scolpire il carattere di un uomo con poche, incisive parole. Fu amatissimo dai suoi allievi, fra i quali G. Fubini e W. Blaschke" (Tricomi).

Fu socio dell'Accademia nazionale dei Lincei e delle altre principali accademie d'Italia. Poco prima della morte fu nominato Senatore del Regno. È sepolto nel Cimitero Monumentale di Pisa.

Necrologio: "Rendiconti Lincei", (6) 10 (1929) Supplemento: pp. XXXIV-XLIV (G. Fubini); "Annali di Matematica", (4) 6 (1928-29), pp. 45-83 (G. Fubini); "Rendiconti Seminario Torino", 16 (1956-57), pp. 115-157 (P. Vincensini).

Crocco Gaetano Arturo

Era nato a Napoli (da genitori siciliani) il 26 ottobre 1877; è morto a Roma il 19 gennaio 1968.

Dopo gli studi classici, frequentò il biennio fisico-matematico all'Università di Palermo e a Torino la Scuola di Applicazione d'Artiglieria e Genio, uscendone tenente del genio nel 1900. Nel 1902 seguì un corso all'Istituto Montefiore di Liegi, diplomandosi ingegnere elettrotecnico. Prima di ritornare in Italia fu a Londra, ma rinunciò a una lusinghiera offerta d'impiego presso la Westinghouse. Nel 1905 si sposò a Palermo con Bice Licastri Patti del Piraino, autrice del libro Questa terra non ci basta (1957) che getta vivida luce sulla figura, i sentimenti, il brillante ingegno e la straordinaria attività del marito. Dal matrimonio nacquero sette figli, uno dei quali, Luigi, è stato anch'egli un eminente cultore di Aerodinamica.

Nel 1908 Crocco fondò – con l'aiuto determinante di Vito Volterra – l'Istituto Centrale aeronautico, dove furono tenuti i primi corsi aeronautici in Italia. Nel 1912 costruì (dopo un primo tentativo rudimentale) una seconda galleria aerodinamica e nel 1914 una terza, per velocità fino a 200 Km all'ora (funzionante fino al 1935, quando sorse Guidonia, la "città dell'aria", di cui Crocco definì il piano e promosse la costruzione). Fino al '43, Guidonia fu uno dei maggiori complessi sperimentali aeronautici d'Europa. Nel 1920 lasciò, con il grado di colonnello, la direzione dell'Istituto e dal 1923 al 1925 fu Direttore generale dell'Industria al Ministero dell'Economia nazionale. Nel 1926 fu incaricato di "Teoria e costruzioni dei dirigibili" nella nuova scuola di Ingegneria aeronautica dell'Università di Roma. L'anno dopo fu nominato professore ordinario per meriti eccezionali e ingegnere ad honorem. Tenne la Cattedra di Aeronautica generale, la sua materia prediletta, dal 1929. Fu Preside dal 1935 al 1945, fuori ruolo dal 1948 al 1952, quando venne collocato a riposo. A lui si deve l'organizzazione del famoso "Convegno Volta" del 1935 sulle alte velocità in aviazione, cui intervennero i massimi cultori del tempo.

immagine di Crocco

Di Crocco restano più di 170 pubblicazioni scientifiche, alcune delle quali (fino al 1915) sono raccolte nel volume Problemi aeronautici. Fu autore altresì del primo trattato italiano di meccanica del volo, Elementi di aviazione (1930), in cui predominano i metodi grafici. Ottenne una trentina di brevetti e realizzò una cinquantina di meccanismi.

Le sue 60 divulgazioni scientifiche, se raccolte, potrebbero costituire una completa e affascinante storia della scienza del volo nel sessantennio che seguì il 1903. I suoi contributi principali in meccanica del volo si hanno nelle ricerche sulla stabilità trasversale degli aeroplani e in quelle sulla stabilità laterale, in cui dimostrò per la prima volta l'esistenza di una stabilità laterale intrinseca che invece era stata negata da Poincaré. Altri problemi di meccanica del volo di cui Crocco si è occupato riguardano l'autonomia, l'involo e l'atterraggio, l'avvitamento, la stabilità degli elicotteri, il volo senza visibilità e il volo strumentale. Fra gli strumenti vi è il noto indicatore di rotta che reca il suo nome, inventato nel 1919 per i dirigibili. Non meno importanti sono le sue ricerche nel campo dell'Aerodinamica, in cui gli si deve la teoria delle eliche, il già citato problema del volo veloce e la propulsione a reazione. Nei suoi ultimi anni si dedicò quasi interamente all'Astronautica.

Fu membro dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia d'Italia, accademico pontificio, membro dell'Accademia aeronautica germanica e dell'Accademia dei XL. Fu altresì tenente generale della riserva del genio aeronautico (1928), Presidente del Comitato tecnico del Registro aeronautico (1928-1960), membro del Consiglio Superiore dell'Istruzione (1928-1932), Presidente della Sezione aeronautica del C.N.R. (1929-1943).

Necrologio: C. Cremona, In memoria di G. Arturo Crocco, Istituto Colombiano, Genova 1968; A. Eula, Gaetano Arturo Crocco, L'Aerotecnica, XLVIII (1968); B. Finzi, "Celebrazioni Lincee", n. 31 (1969).

Festival della Scienza di Genova

Caccioppoli Renato

Era nato a Napoli il 20 gennaio 1904 da Giuseppe Caccioppoli e Sofia Bakunin (figlia dell'anarchico russo Michele Bakunin); vi è morto, suicida, l'8 maggio 1959.

Si laureò a Napoli nel 1926 e subito dopo divenne assistente di Mauro Picone, di cui fu uno dei primi e più valenti allievi. Libero docente nel '28, nel 1930 divenne professore di Analisi algebrica all'Università di Padova da dove, nel 1934, fu chiamato a Napoli e a Napoli rimase sino alla tragica fine.

E' sicuramente uno dei matematici italiani più importanti della prima metà del Novecento e uno dei più rappresentativi di quella generazione formatasi tra le due guerre mondiali. Profondo, originale, ha lasciato un'ottantina di lavori di grande importanza (anche se talora giudicati poco accurati nei dettagli). La sua produzione scientifica riguarda prevalentemente l'Analisi funzionale (il teorema di punto fisso di Banach-Caccioppoli), la teoria geometrica della misura, la teoria dell'integrazione, le equazioni differenziali e integrali.

Aveva una profonda cultura in campo musicale e cinematografico. Era anche schierato politicamente (a sinistra), con una grande dirittura morale nascosta sotto una maschera d'ironia e nonchalance. Negli ultimi anni, dispiaceri familiari e i primi segni di decadenza fisica avevano accentuato certi suoi comportamenti, così che la notizia del suicidio non sorprese troppo quelli che lo conoscevano più da vicino.

Renato Caccioppoli

Le sue Opere sono state pubblicate in due volumi, a cura dell'Unione matematica italiana, nel 1963. Fu socio dell'Accademia nazionale dei Lincei e dell'Accademia delle Scienze di Napoli.

Di Renato Caccioppoli riportiamo alcune righe di A. Guerraggio, tratte dal volume "La matematica italiana tra le due guerre mondiali" (ed. Marcos y Marcos, 1998).

"Caccioppoli deve la sua popolarità (che lo accompagnava anche in vita) al personaggio, a quel misto di genio e sregolatezza che ne ha fatto il protagonista di libri, di interviste che rievocano lui e la Napoli a cavallo della guerra, e persino di un bel film di Mario Martone. Così viene tramandata la leggenda del "vestivamo alla Caccioppoli" del logoro trench bianco, sporco, portato in giro per le strade di Napoli con sempre maggior sciatteria, del matematico geniale e insuperabile che si perde nell'alcool, dell'intellettuale colto e raffinato, intransigente e spietato avversario dell'ignoranza e delle banalità, che affida le sue lunghe notti a compagnie non sempre raccomandabili, del borghese illuminato, "comunista" da sempre che si vede abbandonato dalla moglie che gli preferisce l'importante dirigente del partito".

Necrologio: Annali di Matematica, (4) 47 (1959), pp. V-VII (C. Miranda).

Burali-Forti Cesare

Era nato ad Arezzo il 13 agosto 1861; è morto a Torino il 21 gennaio 1931.

Laureato a Pisa nel 1884, fu nominato poco dopo (1887) professore nell'Accademia militare di Torino dove rimase sino alla fine. Insegnò anche in alcune scuole medie di Torino ma si tenne lontano dalle Università, scottato da un giovanile insuccesso nella libera docenza. Ebbe però frequenti contatti con Giuseppe Peano, Roberto Marcolongo, Tommaso Boggio e altri cultori della scuola logico-vettorialista di cui fu uno degli aderenti di più stretta e radicale osservanza.

Cesare Burali-Forti

Il suo nome è associato a un celebre paradosso della Teoria degli insiemi. "Fu uomo di animo mite e cordiale, la cui piacevole conversazione stranamente contrastava con l'irruenza polemica di certi suoi scritti, specie di quelli contro la teoria della relatività, di cui non capì mai l'importanza" (Tricomi).

Necrologio: "Bollettino UMI", 10 (1931), pp. 182-185 (R. Marcolongo).

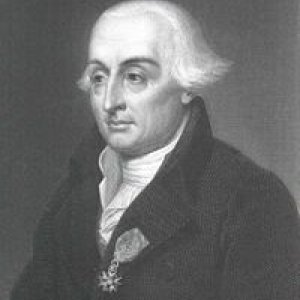

Lagrange Joseph Louis

Matematico torinese famoso in tutta l'Europa di fine Settecento, Giuseppe Lodovico Lagrange nasce a Torino il 25 gennaio 1736 da una famiglia originaria della Turenna (Francia) e stabilitasi da alcune generazioni in Italia. Il padre, Giuseppe Francesco Lodovico, era un funzionario dell'ufficio dei lavori pubblici e fortificazioni di Torino e la madre, Teresa Grosso, la figlia di un medico di Cambiano (un paese in prossimità del capoluogo piemontese).

Lagrange si dedicò giovanissimo alla Matematica e già nel 1753 iniziò una corrispondenza scientifica con Eulero sul calcolo variazionale.

A vent'anni divenne professore alla Regia Accademia di Artiglieria e Genio di Torino e nel 1758 fu uno dei fondatori della società scientifica che divenne poi l'Accademia delle Scienze torinese. Nel 1766, su proposta di Eulero e di d'Alembert, legato a Lagrange da grande amicizia, è chiamato da Federico II a succedere allo stesso Eulero come presidente della classe di scienze dell'Accademia delle Scienze di Berlino.

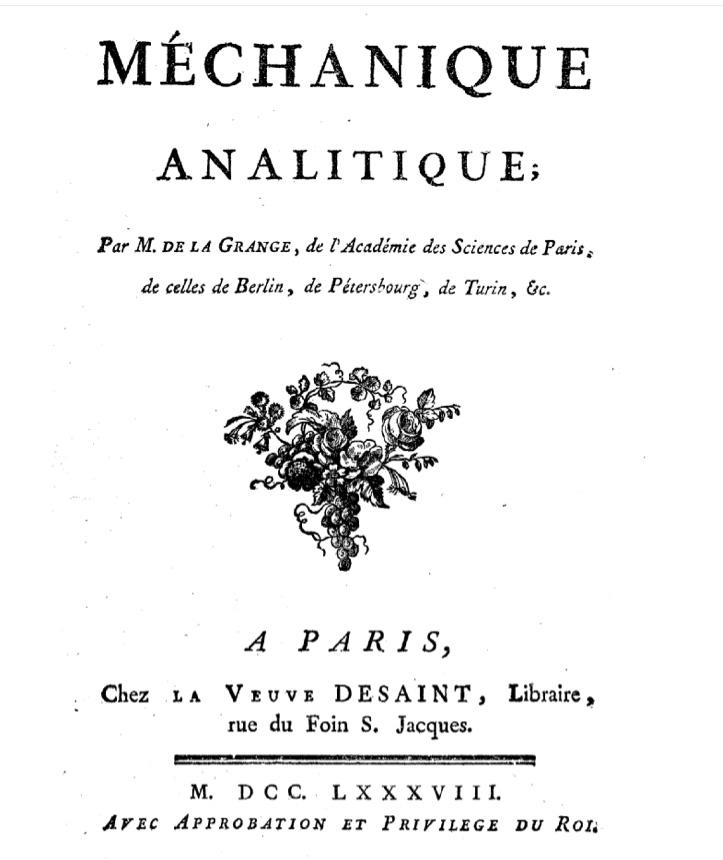

Giuseppe Lagrange

Rimane a Berlino fino alla morte di Federico II (1787), quando accetta l'invito di trasferirsi a Parigi rivoltogli da Luigi XVI. Il grande prestigio di cui godeva si mantenne inalterato anche durante la Rivoluzione francese: collaborò anzi alla riorganizzazione dell'insegnamento scientifico nelle università e presiedette la commissione per l'introduzione del sistema metrico decimale.

Nel 1795 fu nominato professore alla nuova Scuola Normale e nel 1797 alla Scuola Politecnica. Anche nel periodo del Direttorio e sotto Bonaparte mantenne un grande prestigio. Napoleone lo nominò senatore e conte e alla sua morte, avvenuta il 10 aprile 1813, ebbe sepoltura nel Panthéon parigino.

Lagrange è stato uno dei maggiori matematici del Settecento e ha partecipato attivamente al movimento culturale dell'Illuminismo. Lasciò una produzione di vasta mole, compiendo ricerche di notevole importanza sul Calcolo delle variazioni, sulla Teoria delle funzioni (fondamentali le due opere: la “Théoria des fonctions analytiques”, del 1797, e le “Leçons sur le calcul des fonctions”, del 1806) e sulla sistemazione matematica della Meccanica, compiuta nel 1788 con la più importante “Mécanique analytique”.

Mécanique analytique

In quest'opera, assumendo a base della teoria alcuni princìpi generali (in particolare, il principio dei lavori virtuali), Lagrange deduce da essi le leggi dell'equilibrio e del movimento. Nell'Avvertenza scriveva: «Abbiamo già parecchi Trattati di Meccanica, ma il piano di questo è interamente nuovo. Mi sono proposto di ridurre, sia la teoria di questa scienza sia l'arte di risolverne i problemi che presenta, a formule generali il cui semplice sviluppo fornisca tutte le equazioni necessarie alla soluzione di ogni problema. Spero che la maniera con cui ho provato a portare a termine questo compito non lasci nulla da desiderare».

La formulazione matematica lagrangiana della meccanica, in base a princìpi variazionali, fu poi ripresa ed estesa da Hamilton e da Jacobi. Lagrange compì anche studi di astronomia, occupandosi soprattutto dello spinoso problema dei tre corpi.