Search

Capelli Alfredo

Era nato a Milano il 5 agosto 1855; è morto a Napoli il 28 gennaio 1910.

Si laureò a Roma nel 1877 e, dopo un periodo di perfezionamento a Pavia e a Berlino e di assistentato nell'Università di Pavia, già nel 1881 divenne professore di Analisi algebrica all'Università di Palermo. Nel 1886 passò per concorso a quella di Napoli.

Lasciò una settantina di lavori concernenti, in prevalenza, l'Analisi e, in particolare, la teoria delle forme e delle equazioni algebriche. Fu autore di un trattato di Algebra (prima edizione 1894, quarta edizione 1909) che, per lungo tempo, fece testo in materia. Nel 1894 successe a Giuseppe Battaglini nella direzione del Giornale di Matematiche.

Fu socio dell'Accademia dei Lincei, dell'Istituto Lombardo e di altre Accademie locali.

Necrologio: Giornale di Matematiche Battaglini, 48 (1910), pp. 5-15 (G. Torelli); Periodico di Matematica, 25 (1910), pp. 191-92 (F. Amodeo).

Ricci Michelangelo

Michelangelo Ricci, nato a Roma il 30 gennaio 1619, è stato un cardinale e matematico italiano.

E' stato discepolo del matematico Benedetto Castelli, allievo a sua volta di Galileo Galilei. Ha sempre mantenuto stretti rapporti con il mondo scientifico della sua epoca. Tenne corrispondenze con Evangelista Torricelli, Vincenzo Viviani e con il cardinale Leopoldo de' Medici, fondatore dell'Accademia del Cimento. Pubblicò una "Exercitatio Geometrica" ammirata dai contemporanei. Fu anche teologo e fu consultore di diverse Congregazioni. Fu inoltre il finanziatore dell'abate Francesco Nazzari nella pubblicazione della prima rivista di letteratura italiana, il Giornale de' Letterati dal 1668.

busto di Michelangelo Ricci

Fra i risultati matematici ottenuti da Ricci ricordiamo la scoperta del massimo della funzione xn(a-x)m e le equazioni delle rette tangenti di yn=kxm (primi esempi di dimostrazione mediante tecnica di induzione). Si dedicò allo studio delle spirali, dei ciclodi e affermò che l'operazione di calcolo dell'area era l'inversa del calcolo delle equazioni della tangente.

Nonostante non avesse ancora ricevuto neanche gli ordini minori (era afflitto da epilessia dalla nascita), papa Innocenzo XI lo innalzò al rango di Cardinale-diacono nel concistoro del 1681. Morì pochi mesi dopo, il 12 maggio 1682 all'età di 63 anni.

Fagnano Giovanni

Giovanni Fagnano dei Toschi, figlio del matematico Giulio Fagnano, è nato il 31 gennaio 1715 da una delle principali famiglie di Senigallia. Giovanni era uno dei 12 figli, ma l’unico che seguì l'interesse del padre per la Matematica.

Fagnano ha continuato il lavoro di suo padre sui triangoli ed ha scritto un trattato non pubblicato su tale tema. Fra i risultati ottenuti citiamo uno dei suoi teoremi sui triangoli: "le altezze di un triangolo acutangolo sono le bisettrici del suo triangolo ortico, dunque l'ortocentro del primo è l'incentro del secondo". I suoi interessi riguardarono anche l'Analisi dove ha trovato le formule risolutive per il calcolo degli integrali delle funzioni xnsinx e xncosx.

Alcune delle sue pubblicazioni compaiono nel "Nova acta eruditorum" del 1774. Contestualmente all'attività scientifica Fagnano intraprese la carriera ecclesiastica: dopo esser stato ordinato sacerdote e poi nominato canonico della cattedrale di Senigallia nel 1752, fu nominato arciprete nel 1755, un alto e ambito grado per quei tempi.

E' morto nella città natale il 14 maggio 1797.

De Giorgi Ennio

Ennio De Giorgi nasce a Lecce l’8 febbraio 1928, morirà a Pisa il 25 ottobre 1996.

Studia nella sua città natale fino al conseguimento della maturità presso il Liceo “G. Palmieri”. Si laurea in Matematica nel 1950 e poi viene avviato alla ricerca in Analisi da Mauro Picone. Già nel ’58 vince la cattedra d’Analisi presso l’Università di Messina. Vi resta solo un anno, subito chiamato alla “Normale” di Pisa (che da quel momento costituisce ancor più un punto di riferimento fondamentale per le ricerche in Analisi, anche a livello internazionale).

De Giorgi si era imposto all’attenzione della comunità matematica già nel ’57, con la risoluzione di uno dei 23 problemi – il diciannovesimo, relativo all’analiticità delle estremali degli integrali multipli regolari – proposti da Hilbert nel famoso Congresso di Parigi del 1900. La sua successiva attività di ricerca ha contribuito ad aprire nuove strade nel campo delle equazioni alle derivate parziali, nella teoria geometrica della misura e, soprattutto, nel Calcolo delle variazioni.

Ennio De Giorgi durante una lezione

La sua ricerca è stata subito apprezzata e riconosciuta. Ne fanno fede il premio Linceo del Presidente della Repubblica del 1973, la laura honoris causa della Sorbona nel ’83; il premio Wolf della Matematica dello stato d’Israele del ’88, la nomina a socio straniero dell’Accademia di Francia, a socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e molti altri.

De Giorgi fu matematico con forti interessi religiosi e sociali. In particolare, come ha scritto Luciano Modica nell’editoriale del n. 21 di “Lettera matematica PRISTEM”, a partire dalla fine degli anni ’60, si impegnò insieme ad altri grandi matematici europei “nel campo della difesa dei diritti umani, iniziando con la campagna in favore della liberazione del matematico sovietico Leonid Pliusc”.

Nalli Pia

Pia Nalli era nata a Palermo il 10 febbraio 1886; è morta a Catania nel 1964, quasi dimenticata.

Si era laureata in Matematica a Palermo nel 1910, discutendo una tesi assegnatale da Giuseppe Bagnera. Libero docente nel 1914, diventa professore straordinario di Analisi a Cagliari (1921-1923) e successivamente professore ordinario nella stessa sede fino al 1927, quando si trasferisce sulla cattedra di Analisi algebrica di Catania. "La sua aspirazione ad insegnare nella Sua città natale, Palermo, venne sempre frustrata e fu per lei motivo di grande amarezza vedersi preferire matematici di statura ben diversa dalla Sua. Ritiratasi dall'insegnamento, non ebbe dalla Facoltà di Catania, che per trenta anni Ella aveva servito, il riconoscimento della proposta di nomina a Professore Emerito. Ma anche in campo nazionale Pia Nalli fu lasciata nel più completo oblio. Nessuna Accademia pensò di accoglierLa mai fra i suoi membri, mai fu chiamata a giudicare un concorso universitario (...), mai ebbe un incarico di distinzione e di prestigio. D'altra parte Ella possedeva l'orgoglio dell'autentico scienziato di razza, che Le impediva di mendicare i riconoscimenti e le cariche" (Gaetano Fichera). Tutto ciò, malgrado una produzione scientifica di grande rispetto.

Pia Nalli

Aveva esordito con alcune ricerche nell'indirizzo degli studi di Bagnera ma, dove esprime doti di autentica originalità, è negli studi sulla teoria dell'integrale in cui si riallaccia alle fondamentali ricerche di Borel, Lebesgue, de la Vallée Poussin, Vitali e Denjoy. La sua tesi di abilitazione alla libera docenza, “Esposizione e confronto critico delle diverse definizioni proposte per l'integrale definito di una funzione limitata o no”, rivela come la giovane analista "abbia saputo penetrare e profondamente impadronirsi di una materia che a quell'epoca era ancora tutt'altro che assestata ed anzi in via di formazione" (Fichera). Negli anni immediatamente successivi, le sue ricerche riguardano la sommazione delle serie, l’Analisi reale e quella funzionale mentre, dal 1928 in poi, la sua attenzione si sposta decisamente verso il calcolo differenziale assoluto di Ricci e Levi-Civita, con cui intrattiene un vivace scambio epistolare.

Necrologio: Bollettino UMI, (3) vol. XX (1965), n. 6, pp. 544-549 (G. Fichera)

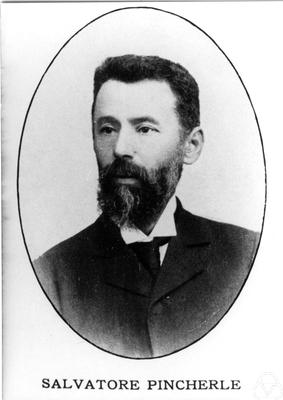

Pincherle Salvatore

Salvatore Pincherle era nato a Trieste l'11 febbraio 1853, morirà a Bologna il 19 luglio 1936.

Dopo gli studi medi compiuti in Francia, nel 1869 si iscrisse all'Università di Pisa, dove si laureò nel 1874. Insegnò per alcuni anni nel Liceo di Pavia ma già nel 1877-78, grazie ad una borsa di studio, potè passare un anno a Berlino (con Karl Weierstrass) che fu veramente decisivo per la sua futura carriera. Tornato in Italia, Pincherle fu inizialmente apprezzato soprattutto come divulgatore della teoria delle funzioni analitiche (secondo Weierstrass) di cui fu subito compresa l'importanza. Vinse così nel 1880 - appena ventisettenne - il concorso per la cattedra di Calcolo infinitesimale all'Università di Palermo e l'anno dopo fu chiamato a Bologna dove sempre rimase, fino al 1928.

Il nome di Pincherle resta legato, assieme a quello di Volterra, alla fondazione di uno dei più importanti capitoli della Matematica del Novecento: l'Analisi funzionale. Restando però troppo fedele allo schema della teoria delle funzioni analitiche secondo Weierstrass, Pincherle passò accanto, senza approfondirli, ai problemi più interessanti del nuovo ramo di Analisi, di cui considerò forse gli aspetti meno fecondi. Comunque, fu fra i primi a studiare approfonditamente la trasformazione di Laplace che, se non avesse già un nome, potrebbe con buon fondamento chiamarsi "trasformazione di Pincherle".

Sia per la sua attività scientifica diretta, sia per la sua cinquantennale attività didattica e la redazione di numerosi trattati, Pincherle appartiene di buon diritto a quella élite di matematici italiani che, nel primo cinquantennio unitario, realizzarono il miracolo di portare l'Italia dalla coda all'avanguardia della Matematica mondiale.

Pur alieno da cariche che lo potessero distogliere dalla scuola e dalla scienza, fu il fondatore (1922) e il primo presidente dell'Unione Matematica Italiana e, nel 1928, presiedette autorevolmente il Congresso Internazionale dei Matematici a Bologna, contribuendo efficacemente a ridare a tali periodici congressi quel carattere genuinamente internazionale che avevano perduto per le conseguenze della prima guerra mondiale.

Fu socio dell'Accademia dei Lincei e di altre accademie, fra cui la Bayerische Akademie che, nel 1933, gli mandò, per iniziativa di Perron, un caloroso messaggio in occasione del suo 80-esimo compleanno. L'Istituto matematico di Bologna è a lui intitolato.

Necrologio: Annali di Matematica, (4) 16 (1937), pp. 1-21 (U. Amaldi); Annuario Scuola Normale Superiore Pisa, (2) 6 (1937), pp. 1-10 (L. Tonelli).

Bompiani Enrico

Enrico Bompiani era nato a Roma il 12 febbraio 1889; vi è morto il 22 settembre 1975.

Durante gli studi universitari fu affascinato da Guido Castelnuovo, con il quale si laureò nel 1910 discutendo la tesi di laurea "Spazio rigato a quattro dimensioni e spazio cerchiato ordinario" e divenne suo assistente dal 1911 al 1913. Pur avendo assolto gli obblighi militari, nell’anno successivo alla laurea era rimasto coinvolto in tutti i successivi richiami alle armi: prima per la guerra di Libia poi per la situazione di tensione politica sviluppatasi in Europa fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Anche in tali circostanze venne più volte richiamato per brevi periodi ed infine mobilitato dopo l’intervento italiano alla fine del maggio 1915. Durante la guerra prestò servizio in aeronautica e fu più volte in missione a Parigi, dove nel 1918 conseguì il titolo di ingegnere aeronautico. Nel 1913 aveva passato il semestre estivo a Gottinga seguendo due corsi di perfezionamento tenuti da Hilbert, uno sul "moto degli elettroni" e l’altro sulla "Critica dei principi della Matematica". Nel 1914 conseguì la libera docenza in Geometria analitica e nel 1922 vinse il concorso di Geometria analitica e proiettiva del Politecnico di Milano. L’anno successivo lasciò Milano per Bologna e nel 1926 rientrò definitivamente a Roma dove, oltre ai corsi di Geometria analitica e di Geometria descrittiva, tenne corsi di Analisi superiore e Geometria differenziale e fino al 1959 fu anche direttore dell’Istituto Matematico. Nel 1964 fu collocato a riposo e nominato professore "emerito" della Facoltà di Scienze.

Enrico Bompiani

L’attività scientifica di Bompiani fu imponente, come testimoniano oltre trecento pubblicazioni. Un primo gruppo di lavori riguarda le proprietà proiettivo-differenziali di una varietà, che studiò anche introducendo nuove nozioni (spazio osculatore, curve quasi asintotiche, sistemi coniugati di specie superiore) adatte a indagare o proprietà locali o proprietà globali. Sono, in particolare, da segnalare i contributi allo studio delle rigate iperspaziali. Queste ricerche lo condussero alla considerazione di sistemi di equazioni alle derivate parziali (o anche ordinarie) mediante i quali la superficie o la varietà in esame venivano rappresentate. Successivamente, si dedicò direttamente allo studio delle equazioni a derivate parziali lineari omogenee, che interpretò geometricamente su modelli iperspaziali mediante i caratteri proiettivo-differenziali cui si è detto in precedenza. In questo settore vanno ricordate le ricerche relative all’equazione di Laplace. Un altro campo di ricerca fu quello relativo all’applicabilità di due varietà differenziabili, nel quale i suoi lavori mettono in luce l’importanza della nozione di trasporto paralello. Queste ricerche lo condussero a determinare nuovi invarianti (ad esempio la curvatura di direzioni) e nuove interpretazioni di altri noti, quale la curvatura di Riemann. Tra i risultati ottenuti, si ricorda la classificazione delle superfici a curvatura relativa all’ambiente nulla e la determinazione di quelle che ammettono trasformazioni geodetiche. La sua attività scientifica, principalmente dedicata appunto alla Geometria proiettiva delle equazioni differenziali, culminò in una poderosa memoria di circa 250 pagine, pubblicata sugli Atti dell’Academia d’Italia nel 1935, che gli valse il prestigioso "Premio Reale" dell’Accademia dei Lincei.

Insignito di molti premi e riconoscimenti, fu membro di numerose Accademie e corpi scientifici. Fu tra i soci fondatori dell’UMI, di cui fu vice presidente dal 1938 al 1940, presidente dal 1949 e presidente onorario dal 1952. Conosciuto anche all’estero, fu invitato a tenere corsi e conferenze all’Università di Chicago (1930-34), di Harvard, alla Columbia University (New York), alla Missouri University di Kansas City (1946) e all’Università di Pittsburg (1947) dove, per gli anni 1959-61, fu anche "Mellon Professor". Tra i suoi principali meriti istituzionali, va pure segnalato il contributo dato alla promozione del C.I.M.E. (Centro Italiano Matematico Estivo), di cui fu direttore dalla sua costituzione nel 1954 fino al 1974. Il C.I.M.E. aveva lo scopo di organizzare brevi corsi estivi su argomenti attuali nella ricerca matematica avanzata in modo da favorire l’inserimento attivo nella ricerca e di riallacciare i contatti internazionali dei matematici italiani.

Necrologio: "Bollettino UMI", S. IV, vol. XII (1975), pp. I-XXXVI (G. Vaccaro); "Accademia Nazionale dei Lincei", "Celebrazioni Lincee", n. 105, 1977 (E. Martinelli).

Conferenza internazionale - Sulla natura misteriosa dei numeri trascendenti

Cerruti Valentino

Valentino Cerruti era nato a Crocemosso, nel Biellese, il 14 febbraio 1850; vi è morto il 20 agosto 1909.

Si era laureato nel 1873 in Ingegneria a Torino e subito dopo fu, per breve tempo, precettore (a Roma) dei figli del conterraneo Quintino Sella. Divenne poi assistente nella Scuola d'Ingegneria dell'Università di Roma, dove, nel 1877, in seguito a concorso, ottenne la cattedra di Meccanica razionale che conservò sino alla morte.

Fu più volte Rettore dell'Università di Roma, Segretario Generale del ministero della Pubblica Istruzione (carica su per giù corrispondente a quella attuale di Sottosegretario), membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e Senatore del Regno dal 1901.

I suoi lavori, che rivelano singolare abilità algoritmica, riguardano principalmente la teoria dell'elasticità. Spirito sereno ed equilibrato, ebbe anche una notevole cultura storica e letteraria.

Fu membro dell'Accademia dei Lincei e di numerose altre.

Necrologio: Rendiconto Lincei, (5) 182 (1909), pp. 565-575 (T. Levi-Civita); Giornale Matematico Battaglini, 50 (1912), pp. 329-336 (G. Lauricella).

Segre Beniamino

Beniamino Segre, nato a Torino il 16 febbraio 1903 è noto soprattutto per i suoi risultati in Geometria finita.

Aveva studiato all'Università di Torino dove aveva avuto come docenti Giuseppe Peano, Gino Fano, Guido Fubini e Corrado Segre (suo lontano parente). Si laureò nel 1923 con una tesi di Geometria preparata sotto la supervisione di Corrado Segre. A Torino rimase come assistente di meccanica e poi di Geometria fino al 1926, poi studiò per un anno a Parigi con Elie Cartan e, successivamente, divenne assistente di Francesco Severi a Roma.

Dopo aver scritto una quarantina di pubblicazioni riguardanti Geometria algebrica, Geometria differenziale, Topologia ed equazioni differenziali, nel 1931 ottenne una cattedra all'Università di Bologna. Nel 1938, in seguito alle leggi razziali, essendo di famiglia ebrea, dovette lasciare l'insegnamento e scelse di trasferirsi con la famiglia in Inghilterra. Qui fu internato nel 1940 in quanto originario di un paese nemico, ma poté anche insegnare alle università di Londra, Cambridge e Manchester. Nel 1946 tornò all'Università di Bologna e nel 1950 venne chiamato sulla cattedra di geometria dell'Università di Roma che era stata di Luigi Cremona, Guido Castelnuovo, Federigo Enriques e Francesco Severi.

Beniamino Segre

A Roma ha svolto una intensa attività di ricerca, di insegnamento e di organizzazione delle attività scientifiche e culturali, operando nell'ambito dell'Unione Matematica Italiana, della International Mathematical Union, dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, della Società di Logica e Filosofia della Scienza, della Accademia dei XL e dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Attento ai problemi del suo tempo, seppe intervenire in sostegno alle libertà individuali, come nei casi del matematico russo Igor Rostislavovič Šafarevič e del matematico uruguagio José Luis Massera.

La produzione scientifica di Beniamino Segre è molto vasta e tutta di alto livello. Si definiva cultore della "geometria algebrica nell'indirizzo italiano" e sono più di 300 i suoi lavori sulla Geometria e sui settori limitrofi. La vastità dei suoi interessi gli consentì comunque di produrre risultati in molti altri campi. A lui si deve anche una quindicina di trattati e monografie e un centinaio di articoli di carattere storico, biografico, didattico e divulgativo. Dopo il 1955 si concentrò sulle geometrie finite e su questioni che ora sono considerate far parte della combinatoria.

E' morto a Frascati il 22 ottobre 1977.